「當網頁要求你勾選『我不是機器人』時,你簡單一鍵打勾。打勾?等等,你怎麼能這麼確信 — 你真的不是機器人嗎?」 — 《恐怖谷》

這是里米尼紀錄劇團的作品《恐怖谷》中,一個機器人對現場觀眾提出的質疑。不安在黑暗的劇場中快速渲染開來,懷疑悄然而生:「我會不會只是一組程式設定,活在某個高於人類的超操控之中?」

「神人」的概念由以色列歷史學家哈拉瑞提出,當生物醫學工程、人機工程、無機生命工程持續進展,人類將從「智人」躍升為「神人」。人們已經預測,在不久的未來,機器人將超越人類、成為人的繼承者,人機文明必將超越人類智能;「科技」取代「上帝」之後,人的樣貌越趨模糊。

面對當代世界的複雜性,藝術家以視覺語彙轉化。台北市立美術館推出的「現代驅魔師」展覽,策展人蕭淑文圍繞核心叩問「何為人?」,邀請陳瀅如、Kate Cooper(英國)、Cécile B. Evans(美國/比利時)、Sidsel Meineche Hansen(丹麥)、Pakui Hardware(立陶宛)、黃博志、Stefan Kaegi(瑞士) / Rimini Protokoll(德國)、劉家銘、吳書原+耿寧和驅魔師集會製作委員會 ⋯⋯ 等國內外藝術家共同回應命題。

走進入北美館大廳,首先便壟罩著立陶宛雙人創作組合 Pakui Hardware 所打造的巨型裝置《下腹》,藉由人造材料形構類人類器官來描述物的擬態,以生物科學理論和技術人造物表達一種後人類的文化涵義和訊息迴路。除了展覽空間內安放的十組作品,「現代驅魔人」更錄製五集名為「驅魔師集會」的跨主題 Podcast,邀請跨學科領域的專業研究者,以文學、科技、生物、心理等多元角度探究主題。另有五組表演團隊現場演出,在展覽期間結合影像畫面、即時投影、聲音、物件、肢體等元素扣回文本,整體展出替這個複雜、使人類惴惴不安的時機點,鋪張了多重理解的網 — 似乎如此,我們更有能力選擇要以什麼姿態,迎接奇點將近之時。

身體是「我」嗎?

走進一座實驗室,科學家正在操作一台手臂機器人,透過它的展演,詮釋那些曾經「專屬於」人類的感官經驗,例如:掌心的蜷曲,恰好可以握著一顆果實;為了填飽肚子,以指甲刨刮獸骨上殘留的餘肉,直到指尖疼痛、指甲縫陷滿血肉;又或是一張口,哭、笑、咀嚼、漱口、吹口哨 — 機器人可以感覺到此些感官經驗嗎?

偶劇團 囝仔人在《驅魔師集會》虛構一間實驗室,以物件、玩具置換人體器官,誘發觀者身為「人」曾經熟悉的感官經驗。那些肉身經驗構成了此刻的我 —是這樣嗎?

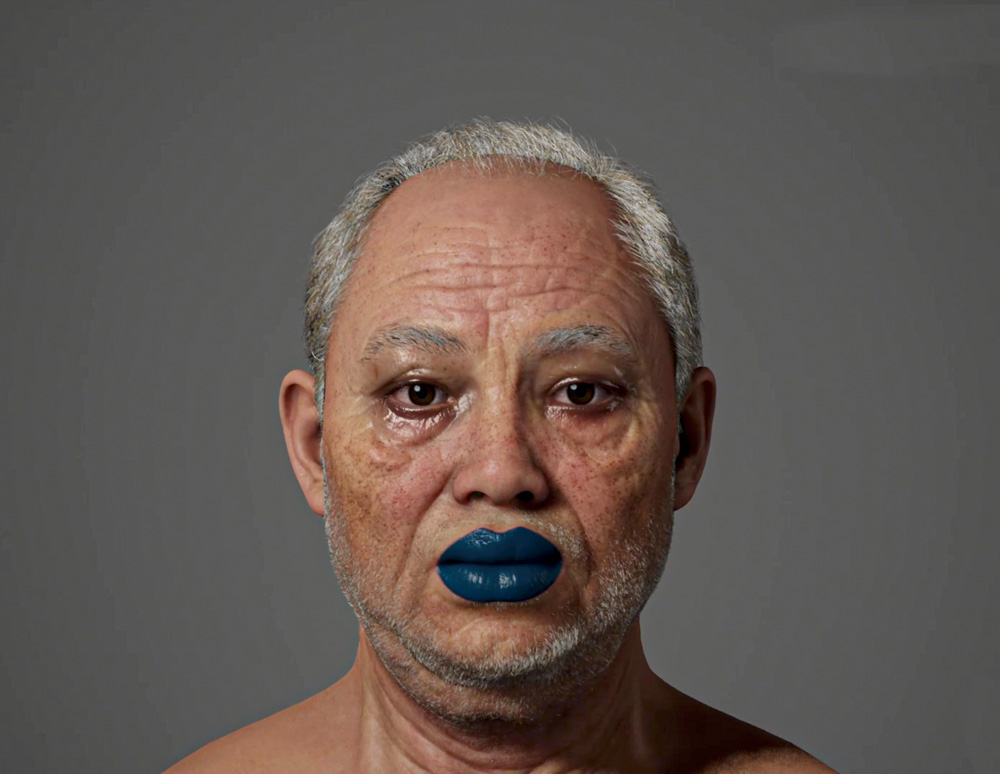

而面對肉體與人的關係,里米尼紀錄劇團作品《恐怖谷》更極端深刻的以取代肉身來探討人的意義。此劇作是劇團以不愛演講且受憂鬱症困擾的德國作家湯瑪斯・梅勒(Thomas Melle)為原型,製作出的一款人型機器人。精緻地複製了他的表情、手勢與聲音,機器人是他的第二人生或「更好的副本」,代替他巡迴世界。機器人帶來一場精彩的演講,將電腦發明者圖靈的生命經驗與他的疊合,同時也是在把人類肉身和機械疊合對比,引導觀眾發現,這兩者之間的差異 — 事實上是模糊不清的。

它邀請觀眾閉上雙眼,並如神的指令使場內燈全暗下。漆黑之中,它要求觀眾回想腦海中第一個浮現的記憶畫面。然後它質疑:「那個畫面是真的嗎?還是,那是一個從別的地方置入的圖像?」

當身為「人」的觀眾被眼前這「機器人」的言論與行為撩撥起種情緒,如悲傷、喜悅或懷疑與不安時,你不禁思考:「我跟眼前這個機器人的差異,還有多少?」無生命體系觸動人類的渴望:更好的、沒有病痛的、沒有死亡的「副本」,生命理論也就此改變。

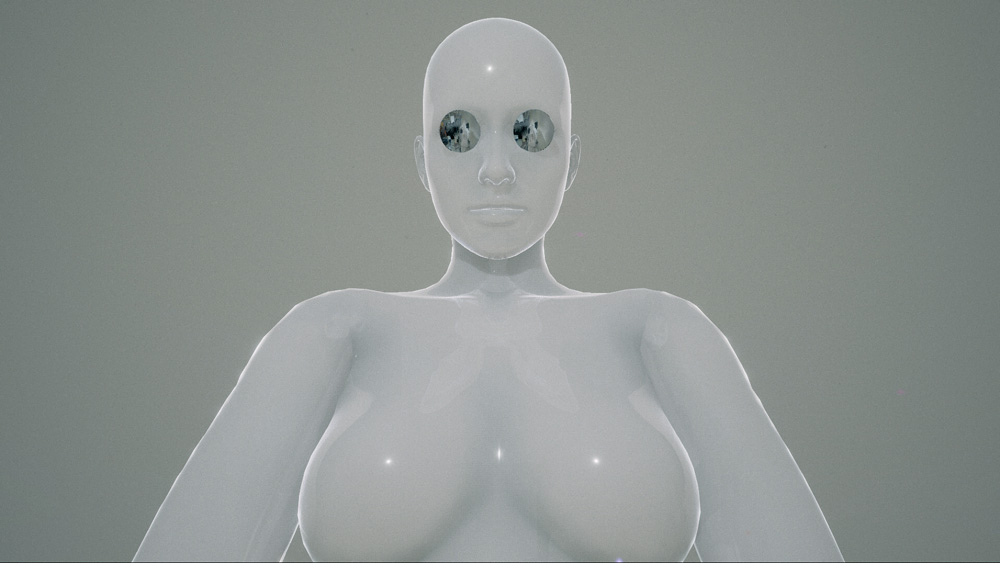

另一個台灣藝術家黃博志的錄像作品《椅子,砂紙,蟑螂,海,七,白蟻和香蕉》,則將他與患有思覺失調症父親的特徵 3D 虛擬化,製作出一組儲藏人類意識的「電子肉身」。

將父親破碎、失序、無時間感的日常,以七個物件:椅子、砂紙、蟑螂、海、七、白蟻、香蕉體現。觀者眼前的這個巨大老人影像實為虛擬,但他所複音闡述的破碎語言,又像一種真實。會不會這樣的電子肉身,成為藝術家更接近父親的一種渠道?

作品提出探問,真實生命的印記可以被過渡到電腦圖像中,那麼真實世界的人類,好像只是一組陳舊的「剩餘者」。

「我」是意識存放之地?

如果肉身在神人的未來不再重要,那麼判斷人之所以為人,我之所以為我的就是「意識」?但「意識」究竟是什麼?

2015 年起,藝術家陳瀅如開始研究「意識」,透過薩滿學習意識轉換的過程與思考,作為她的創作基礎。此次展出的《致幻記 III:2-19-20》也是延續其意識轉換的描繪。偌大的展間,部署讓人躁動、亢奮或不安的紅光,致幻符號如蛇、月亮與有機流動的線繩影像,使觀者跌入一個不知為何處的所在。這是藝術家從過去的靈視經驗提煉意象,創造出意識和夢境之間轉換的場景。她提出,意識轉換,是人在文明社會中,被隱蔽的心靈能力。

而當意識真的可以轉換,例如置入數位之中,人化為數位系統的一組程式,那麼一組程式系統,可不可以成為「人」?藝術家 Cécile B. Evans 的錄像裝置作品《心之所欲》,便透過一組四十多分鐘的影片,聚焦在「系統反身想要成為人」的故事。

HYPER 是具有人類特徵的全能系統,在國家崩潰後的時代,渴望成為人的 HYPER 系統和不同角色對話:一對動畫戀人、一支人工耳朵、一個照顧一群孩子的老式保母機器人、不朽的海拉(HeLa)細胞,還有一組來自 1972 年的「記憶」,藉由這些對話,帶出在不久的將來人類世界的可能性。

Evans 透過這些非人類,述說「人類的故事」,影片中呈現出未來科技、技術將企圖定義人類的意義。她拋出,我們從未如此不確定,究竟是什麼使某人或某物成為「人類」?

人們的迷霧花園

經歷一連串衝擊與叩問,步伐隨著動線來到美術館地下一樓的中庭,在那貌似自然的花園景色中稍喘口氣,卻又赫然發現,此地也是作品之一。

藝術家吳書原與耿寧以台灣高海拔的地景植物苔蘚植物、針葉、地衣,呈現一種詩意和既有環境的反差,創造出虛幻與真實交織的幻境。這個地景藝術作品,用自然植物顛覆技術進步的時代,希望人們重新發現「感性」,企圖傳達人類對於真實世界的一種獨特感知能力。

當人類本體論逐漸崩毀,這件作品繞過科技,當你我以肉身靠近自然,這些真實生命循環亙古不變的本質,以及對於自然意涵的理解,觸發我們經驗不可被剝奪、取代的「人性」—例如,深吸一口氣,被冒芽的綠意震撼,因為被眼前的生命觸動,單純的喜悅油然而生。

整體來說,展覽建立在科技與泛靈思想連結的思潮下,圍繞和貫穿「後人類」所體現的一連串思想,並且重新思考現代人類處境:如果「科技」取代「上帝」,由神祇所創造的「人類」概念是否隨之崩解?參展的藝術家們的共通點是企圖在跨學科實踐、後人類主義風潮下,找出和藝術世界的關聯 — 探索從人類過渡到後人類的真義,也就是重新被設定和配置的人類,如何和當今技術結合,以超越自身的侷限,以及未來人類又可以往何處去的思考 — 這個時代的藝術家感知到人類社會正面臨這些混沌未知的變局,作品形式因而轉向新技術的格式,亦是如此。

現代驅魔師 ○ 展期:2021/11/27(週六) - 2022/03/06(週日) ○ 地點:台北市立美術館一樓 1A~1B(台北市中山區中山北路三段181號) ○ 驅魔師集會(現場+演出):3/5、6(週六、日)將由演出團隊發條鼻子帶來第五集主題【超人類首部曲】,演出時間預計為週六下午 3:00、5:00,週日下午 3:00,演出時間約 30-40 分鐘。 ○ 更多資訊:請參考北美館官方網站

聆聽驅魔師線上集會 Podcast:https://www.mexocon.com/

Source:除標示攝影為本文作者廖昀靖外,其餘圖片均來自 臺北市立美術館

核稿編輯:Irene Lin