Manuel Álvarez Bravo是在自己國家的動亂與戰火中成長起來的。

當他還是個孩子時,經常在與同伴在街頭的追逐打鬧中目睹槍殺與血腥。學校裏,老師不允許他們讀盧梭的書,當然是因其意識形態的問題。

照理說,若Bravo會成為一位攝影師的話,那他一定是借照相機來表達政治觀念或批判的攝影家,然而,他卻一直活在夢裡。

他的早期導師是畫家魯菲諾・塔馬約(Rufino Tamayo),他曾建議Bravol反對政治藝術的「表面民族主義」,Bravol大可以從滿目瘡痍的墨西哥街頭和頻發的流血事件中借此表達些什麼,但他發覺自己不關心政治。

在他拍攝的街頭作品中,看不到當時所盛行的英雄主義和道德弘揚,他所關心的是文化和個體的層面。

就好像大家在聚焦於帶頭衝鋒的領袖,他卻在看軍隊裏的一位年輕士兵。

他在公寓的樓道裏拍下一位正倚靠欄杆沉思的女孩,光線從她的身體流淌過去,如此夢幻的一幕不合時宜,但卻是Bravo所追求的。

在鄉村的一口水井旁,他拍攝了一個正在打水的男孩,他穿著白色的衣服,在Bravo的照片中,他不像個農民,而像是落入凡間的小天使。

通過細節的塑造和畫風的把控,Bravol為這些尋常的個體創造了獨特性,或者說在這樣一個大歷史背景下,為他們奪回了本該屬於他們的個性。

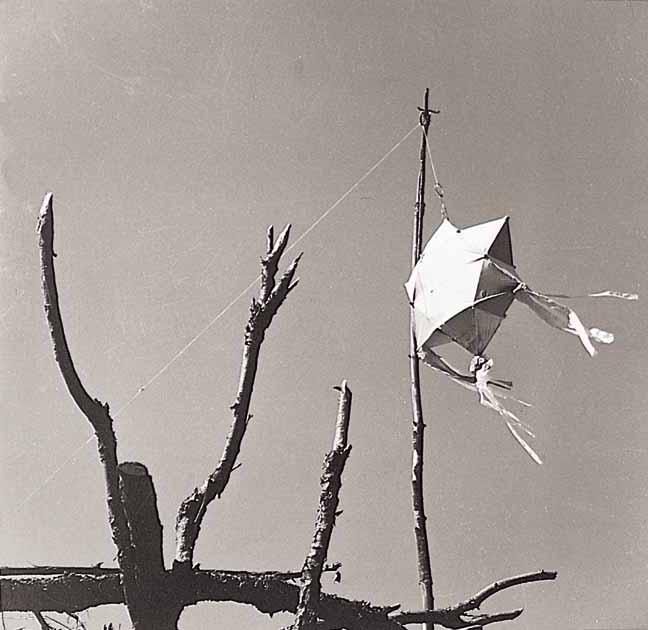

在一場突然發生的街頭槍擊案後,一位抗議罷工的工人倒在血泊中。

Bravo拍下他的側臉,這個側臉完美的消解了革命與衝突,由於那是一個多麼寧靜安詳、甚至略帶笑意的側顏。

「一種日常的死亡,現在的死亡,當然也同樣詩意和神秘,因為它是可見的。」

Bravo把政治血腥拍攝得如此平靜,於是人們便說他是超現實主義。

Bravo說:「世界非常短暫,而食物與午睡都有生命,於是與其說是超現實主義,不如說,他認為整個世界都是夢幻的。」

而夢幻,是內心穿越塵世的殘酷後所擁有的東西。