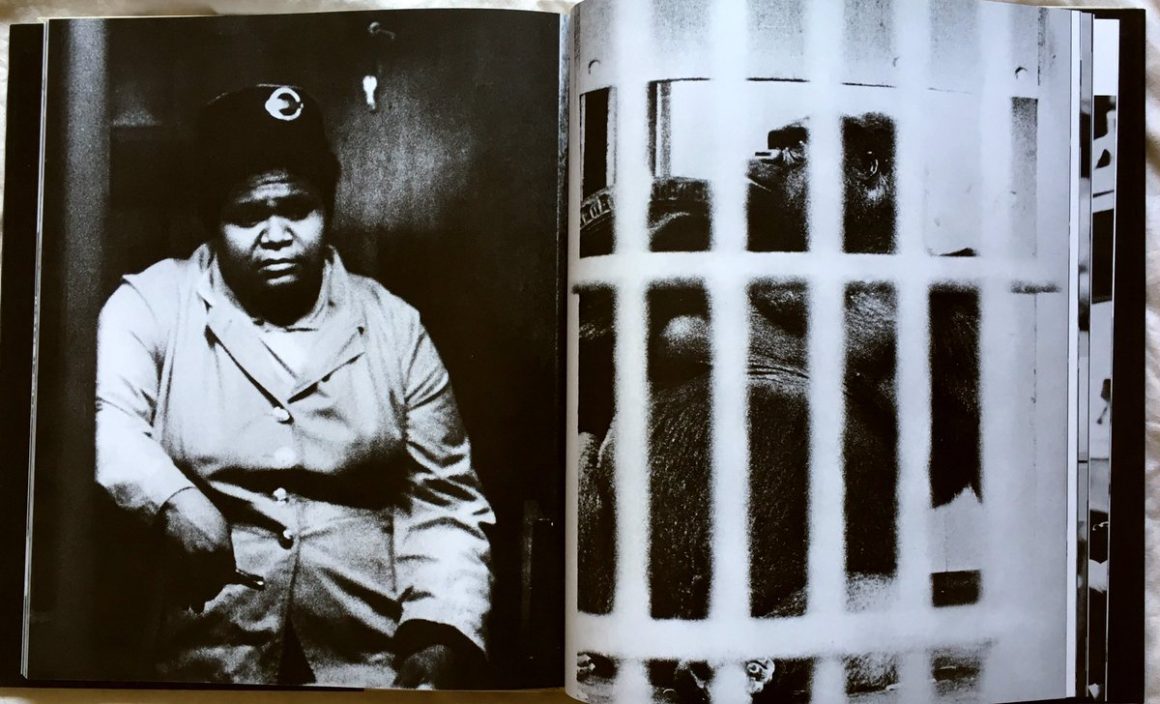

最近發生的事,Martin Parr被指控種族歧視,因為在他的書中把一張黑人女性的照片與一張黑猩猩並至在一起。Martin Parr雖然宣稱這不是他編輯的,但是他仍然對於個安排感到抱歉,然後辭去了藝術節總監的職務。我試想過各種辯護的方式,譬如這張照片其實第一時間也可以想像成警衛跟被監禁的生物,或著這是一本處理種族問題的書(但應該不是)。我發現我這樣想的時候,是想要運用一個框架讓作品發生變化。而這件事理論上似乎不是那麼不可行的。因為如果我們都接受了作品本質並非固定的,那作品自然會隨著框架的不同呈現不同的意義。

可是這種辯護感覺最終仍是無效的。因為並不是所有脈絡都可以任意地與這個作品對接,我們相信有一個文化共識之下的詮釋,是優先於其他的說法,不論作者的動機為何,或作品在藝術上有沒有什麼特定的參照。換言之,我們可以忽視各種藝術上的關係,但是絕對不能忽視社會上的聯想。

表面上,這好像是藝術讓位於一種社會性的考慮,但其實不是這樣,而是當創作變成一種持續的運動,它要面對的法官就不是藝術也不作者自己的內心,而是整個社會大眾。事實上這樣的想法從來都不是中性的。當代藝術並不是真的毫無底線檢視一切的價值。而是帶有某種烏托邦主義的檢視那些鞏固權力的觀點,並且捍衛那些訪抗權力的價值。

現在的問題是,權力所化身的藝術形式不那麼清晰了。在過去,當權力化身為學院傳統,化身為抽象表現,化身為形式。反權力的一方就可以透過一種藝術上的激進主張,表現一種社會改革的期望。可是現在當宣稱採納一切形式當代藝術成為掌權的一方,批判權力就只剩下道德的意涵。譬如批評者說Martin Parr是老白男,但是他在攝影藝術上其實卻是當代藝術的陣營。譬如他具有全球性的視野、他拍攝行為勝過於營造畫面。

Photo Source: https://images.app.goo.gl/x1jNcZ3tS2ZL4XMJ7