最開始吸引我去看這部電影的原因是,影片中有一個畫面,和parr的作品如出一轍。當p諷刺資本社會的奢靡和狂歡,賈樟柯的電影卻用同樣的畫面和敘事,構建一個「虛構世界」中小人物的生存處境。

電影開始不久,小桃坐在北京世界公園的單軌觀光列車上打電話,說要去印度,但她要去的不是真正的印度,而是世界公園裡的一個微縮影區。畫面一轉,穿著整齊的安保抬著水,從金字塔和獅身人面像的微縮影區下走過。隨即出現世界公園的宣傳語句:「不出北京,走遍世界」,連同後面出現的另一句標語「您給我一天,我給您一個世界」充滿荒誕。

這部2005年的影片中的世界公園,反應了2001年中國加入世界貿易組織後,國內消費者對看世界的渴望,或者可以說他們對參與全球化的渴望。這種微縮的世界公園景觀,中國最早出現在1994年建成的深圳世界之窗,賈樟柯也是在參觀了世界之窗後,決定在北京郊區的世界公園拍攝這樣一部電影。除了前面提到的比薩斜塔,埃菲爾鐵塔成為這個郊區的地標,車輛在公路上行駛而過,鐵塔依稀可見。甚至電影中有位勞工進來參觀,他朋友指著高樓自豪地說,「這是美國曼哈頓,911被炸了,我們這還有。」

這些接近真實大小的世界座標建築,整個公園就是一個後現代擬像。

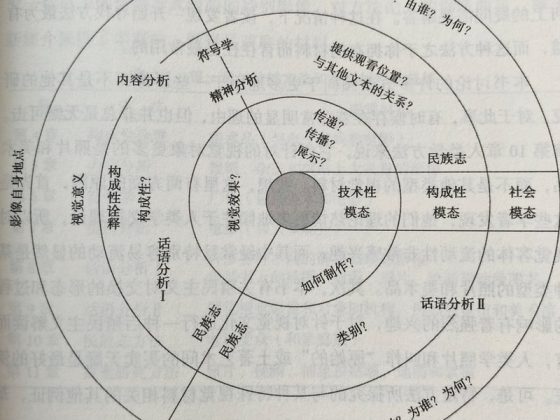

法國哲學家布西亞,認為我們越來越將擬像當成真實發生的事情。在擬像的超真實(hyperreality)世界裡,擬像提供我們「真實的一切符號」。人們身處在後現代的影像世界中,擬像取代了複製與再現,他們是意義消失的地方,是我們無法判斷何為真實所在。就如同電影裡,小桃與太生參加了公園的虛擬飛毯,他們對著攝影機堆出笑臉,揮著手,另一端的電腦顯示屏上,他們正自由自在地沿著艾菲爾鐵塔向上飄升。

這部電影形成一個強烈而有趣的反差,是這個超真實世界中,寫實主義般地描繪著底層小人物的故事:低薪勞工、安保、外國契約工……一方面指向了後現代的問題,另一方面讓觀眾看到了在一個全球化背景下小人物的生存處境。當全球化、超真實、勞動個體這幾個問題交織時,或許可以思考一下,我們真正面對的是一個什麼樣的世界,又是否無視了存在於世界的一些問題?

導演:賈樟柯

編劇:賈樟柯

演員:趙濤、成泰燊、王宏偉