與黑森林有關的有三個人,他們是英國黑暗氛圍樂隊Current 93的主唱David Tibet,另一位是臭名昭著的Burzum樂隊的首腦Varg Vikernes,他焚燒教堂,殺戮友人。

還有一位,是Alexander Binder。

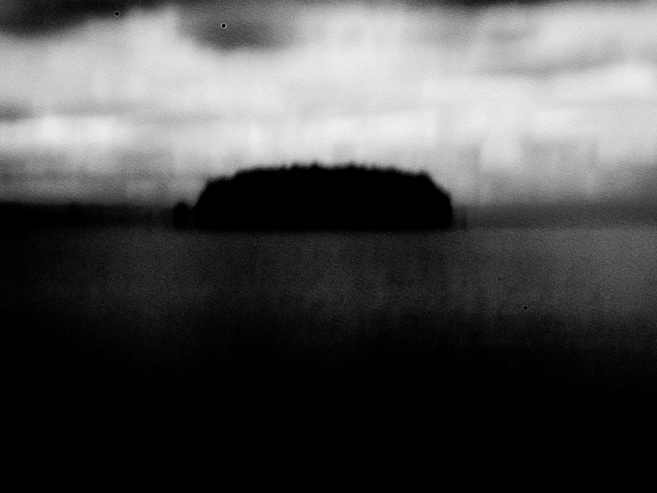

人們對他們有統一的印象,黑森林中鬼魅且黑暗的影子。

Varg Vikernes出生於第六個月的第六天六點鐘(當地人稱為惡魔時間),Alexander Binder則出生在萬聖節之夜的德國森林中。

在這樣一種電影化的誕生中,Alexander Binder似乎自小就對死亡與靈魂牽連在一起。

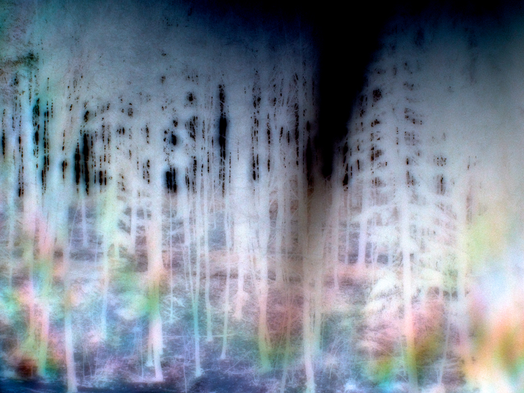

與前兩位以音樂來比擬死亡不同,他用光學配件和古董鏡頭去操控。

他說了似是而非的話「當你在樹林裡閒逛時,你會不斷地面臨生死。」

他曾因肺炎體驗過在死亡邊緣的感覺,他說當他與疾病做了一切鬥爭後,便陷入到了深沉的冥想狀態 — 如果這麼說沒有經過修辭和隱喻的話。

他在瀕死邊緣忘記了兩天前還在糾結的一切人世間的煩擾。

Alexander Binder的作品無疑是瀕死體驗的衍生品。但不僅僅如此。

就如同註定,他被東方的《藏傳亡靈書》(Bardo Thodol)所吸引,接觸到了現世、重生與來世的概念,以及個體和靈魂的關係說,他開始認為物質世界的感知並沒有反映出完全的真理,人體也絕不是物質世界的存在。

這種觀念深深地融入到了他的作品之中,簡單點說,他可以被叫做「神秘主義」。

他解釋,他相信神秘主義,但不是什麼好萊塢式的場景:奇異的光、晃晃悠悠的幽靈什麼的,他所相信的神秘主義,是還尚未被發覺的真正的神秘者。

在某種程度上,我們經常與已故的人接觸——在我出生前很久就去世的藝術家影響了我現在的作品。

我解讀他們的作品,我觀察他們的繪畫和照片,我試圖理解他們的思維方式。

有時我甚至很樂意從錄音中聽到他們的聲音。

對於中世紀的人來說,這肯定是一種關乎惡魔體驗的經歷。

Alexander Binder的神秘主義既不是純西方式的,也非東方哲學。

他好像只是一個行進在黑森林三十餘年的行者,人時已盡,人世很長,人時已盡,人世很長,他在中間應當休息,走過的人說樹枝低了走過的人說樹枝在長。

Alexander Binder又說:「當你在樹林裡閒逛時,你會不斷地面臨生死。」

因為森林正是在不斷進化與衰退中保持著千萬年來的生機。