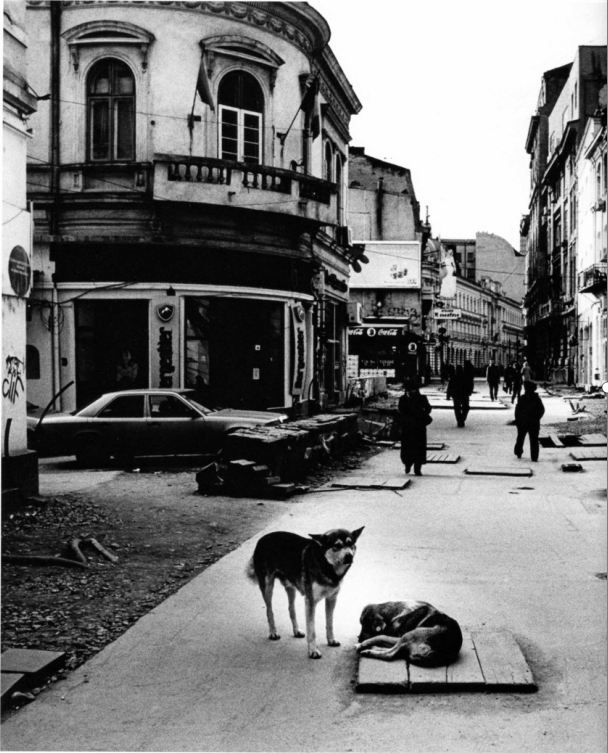

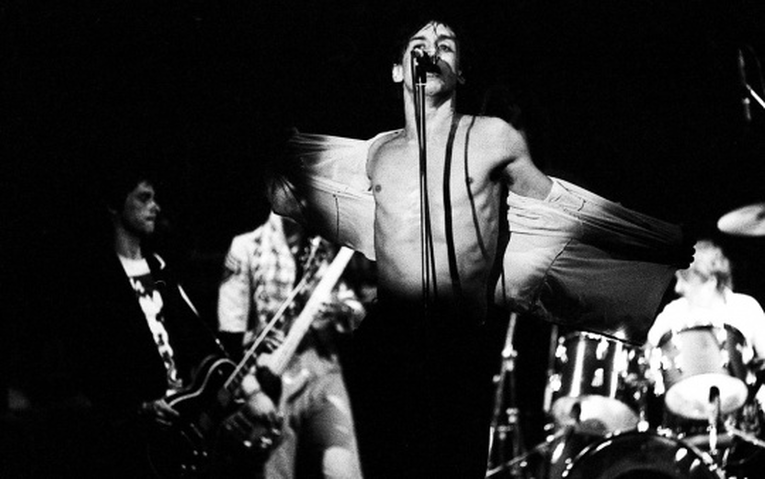

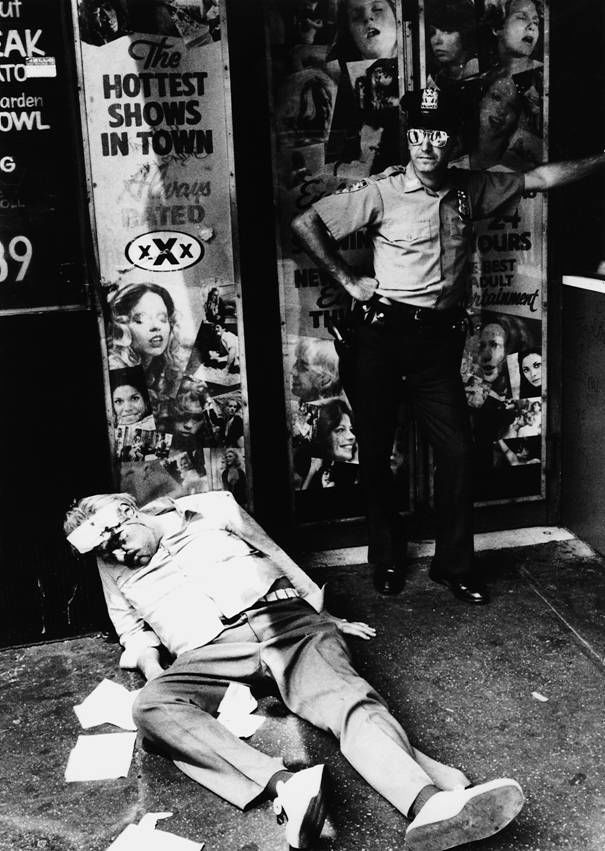

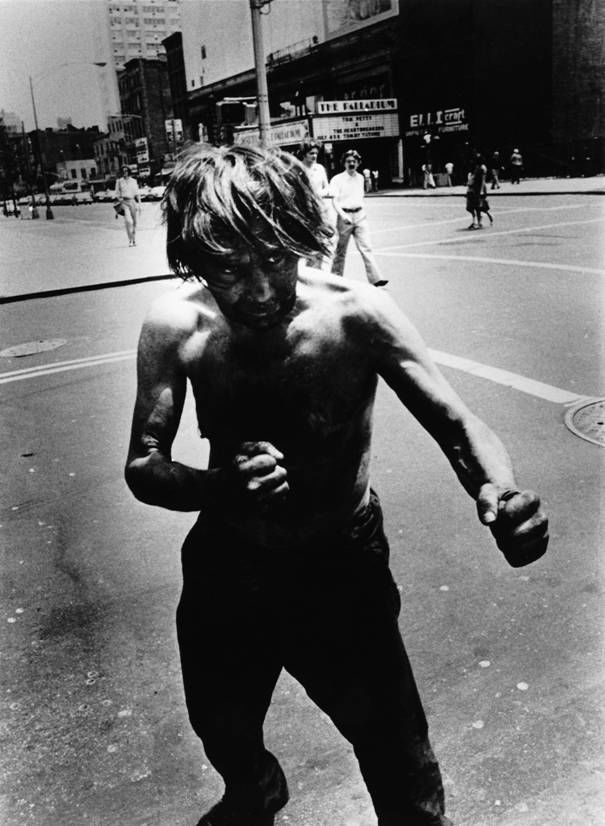

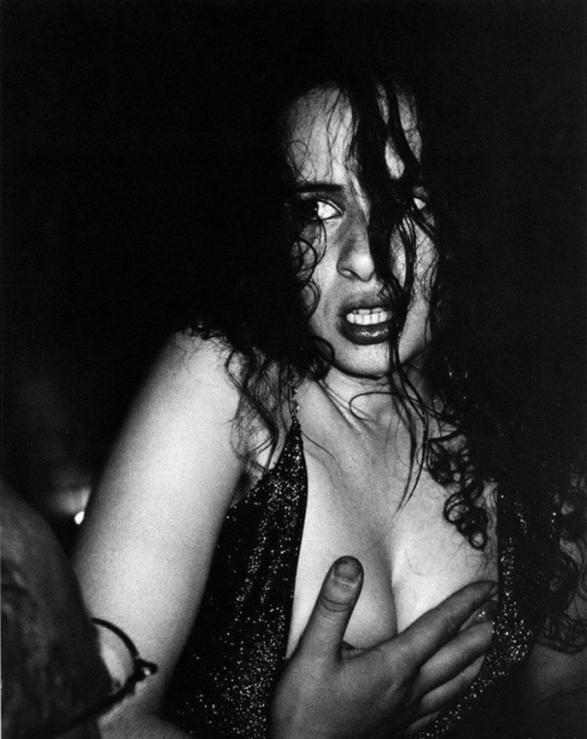

70年代,Miron Zownir呆在西柏林與倫敦的龐克主義世界裏,用相機拍攝視線所能及的一切。80年代,他移民美國,在紐約與洛杉磯繼續瘋狂的掃攝。

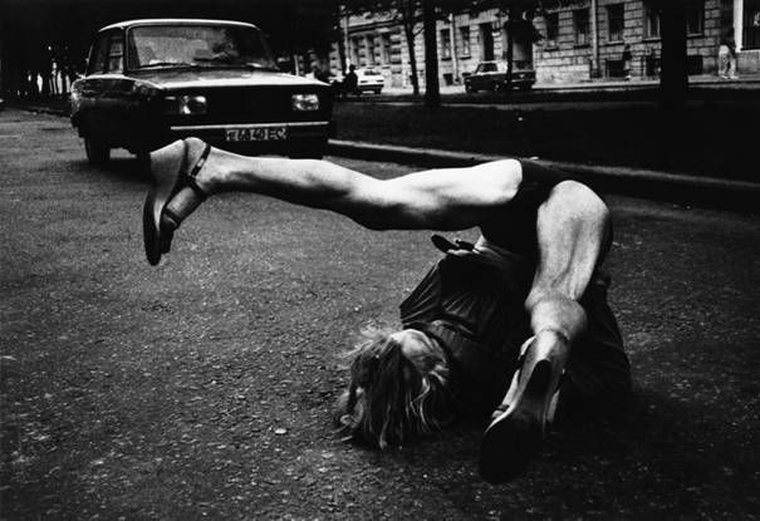

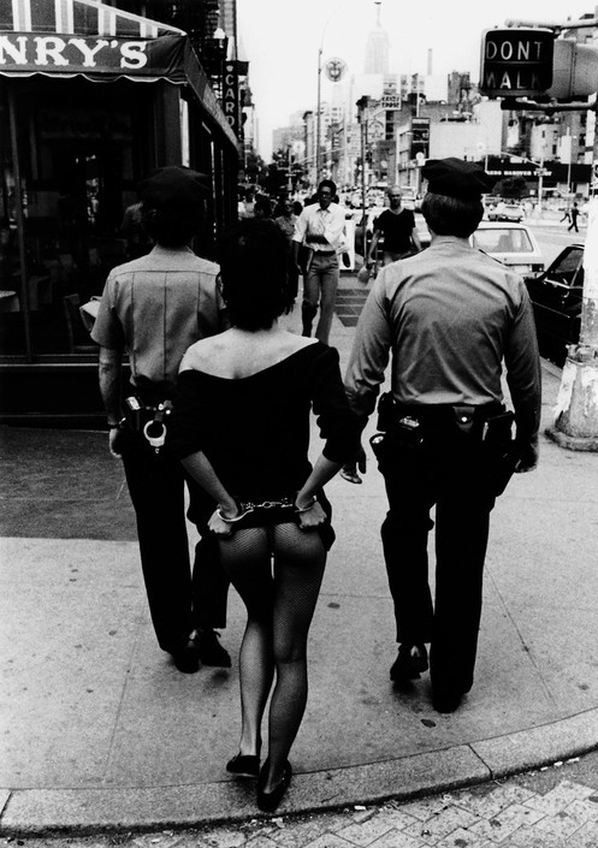

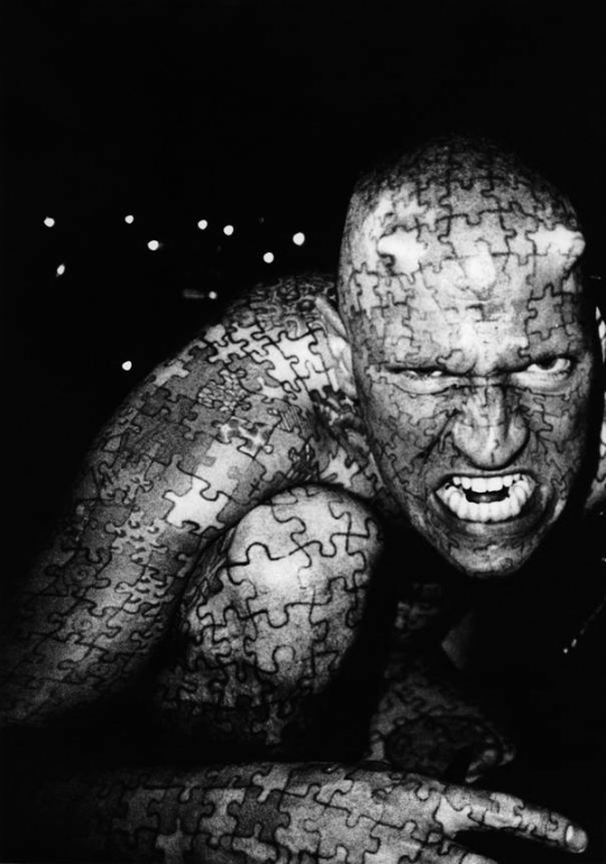

與那個時代的許多攝影師一樣,他拍攝邊緣人群,如今看起來實在有些過分重複的題材:吸毒者、無家可歸者和性工作者。憐惜之情被暴戾的憤怒所掩蓋,猶如 弗朗西斯·培根(Francis Bacon )刻畫教皇,他狂亂而暴躁的掀起一層層社會的皮囊。

他簡單說道:「生活似乎永遠被黑暗的一面所吸引,但是處於邊緣的人不會得到任何人太多的關注,這就是我拍攝的理由。」

於是評論家們會說,嗯嗯,就像Diane Arbus。 再早一些,還可以說,就像Weegee 。

顯然,Miron Zownir並不是攝影題材的拓荒者,他似乎並未思考過這個問題,他只關心他身邊的朋友、剛認識的或擦肩而過的人正在經歷什麼,他有一種與生俱來的悲憫之心與翻攪社會熔爐的無政府主義意識。

激進,是所有人會給Miron Zownir的代名詞。

他站在文化與精神的交界處,體會著強悍的衝擊與驅動力的交匯,他看到一個街頭藝術家被火車碾去了一條腿,後來他因為施工而被砸死在公寓,拆遷隊知道他在裏面,他們認為用這種方式擺脫掉他比在法庭上應付他要來得容易。

還有一些住在垃圾堆裏的女人,一個在野外手淫的男人…他總是看到這樣的反傳統者的存在,藝術在他們身上永不分割,卻在全球化中變為富人的遊樂場,如今它們金光閃閃,就像好幾個世紀前一樣,擺在宏偉的神龕上,擯棄了原始、反叛與真實。

意識早就深入人心,這個世界早就有反種族主義的公益廣告、後現代的黑色犯罪小說、同性抗爭的紀錄片,Miron Zownir的影像則是種種社會縫隙與邊緣的第一現場與根源。人們依舊可以評價他 “激進” 乃至 “過於激進” ,而這正是他存在的原因。