Bravo擁有一個血雨腥風的童年,墨西哥革命開始時,他只有八歲。他能聽到槍聲,也幾乎每天都要見到死人。

在玩捉迷藏時,屍體理所當然地和這些孩子一起蜷縮在某個角落,於是他們也習以為常。後人會說:「按理說,Bravo的作品不應該是這樣的。」

而Bravo或許並不是一個會 “按理說” 的人,畢竟在學校時,老師禁止看什麼書,他就趕到書店專門去看那些書。

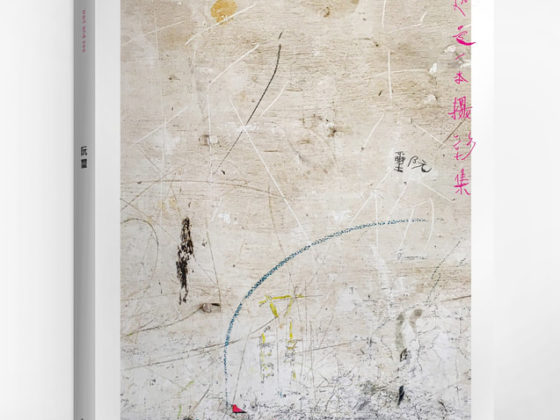

誠然,Bravo的攝影經歷是從墨西哥城的街道與廣場開始的,他走在動盪不安之間,腳踩著分裂與殘酷的大地,與他同時代的攝影師都迫不及待的投身到這場政治表述中,而我們在Bravo的作品中卻看不到政治色彩。

需要解釋的是,他並不屬於脫離了時代的攝影師,他密切的拍攝墨西哥的人與事、拍攝貧困潦倒、流血與衝突,可以看出他童年時的死亡經歷在他的攝影作品中扮演了重要角色,可是,人們卻無法從中感受到那種應該存在的緊迫與慌亂感。

他在回公寓的樓梯間看到一個托腮思考的女孩,便沖回自己房間拿了相機,拍下了這柔美而深沉的一幕;他拍下一位農民的孩子,將他拍成了在噴泉邊取水的白色天使;他走在街上,一個糖果工廠的工人因罷工被處死,倒在血泊之中,他拍下了他的側顏。不同國家的人經歷了同樣的傷痛與死亡,在Bravo這裡,卻都極其自然地幻化成為了溫柔。

什麼溫柔?是來自於生活本身就存在的、與生俱來的溫柔。

不管出於有意還是無意,他一直在用特殊化身取代固定的形象符號,創造出不同的女人、男人,而不是婦女與勞工,他用一種非常溫和、乃至主動交出了表現力的美學來對付血腥和變遷。他很快被貼上了“超現實主義”的標籤,而這點卻被他否定了。

Bravo相信人們有一雙可以穿透事物的非凡的眼睛,它還有個名字叫做“思考”。而但凡這樣想,便不會總是提及什麼超現實主義,因為這時世界的現實與超現實、夢境與實體、象徵與神秘會處在同一片廣袤的綠洲之上。

正如他所說:「夢幻,人們沒有意識到生命本身即包含著幻覺,於是我相信,當一個人沉醉於現實時,他會發覺一切皆夢幻。」