台北藝術大學新媒系2019年畢業作品展「再入-後人類過度系統」6月15日到24日在松菸文創園區開展。展覽互動設計可以說非常用心。展覽主視覺是一個漩渦,寓意人離開又重回地球大氣層,對後人類的批判思考。

觀眾從一個漩渦式的入口進入展場,會先收到一個頸環,紀錄了名字和個人信息。這個身份環的作用是,每參觀一件作品,觀眾的名字會出現在作品相關的互動中。例如在作品《遊子》(Wanderer)中,透過VR(沉浸式互動裝置),觀眾先是進入一個「歡迎(觀眾名字)」的頁面,隨後看到的是觀眾實時的個人影像,並且分裂成多個分身,散落在虛擬的展場中。

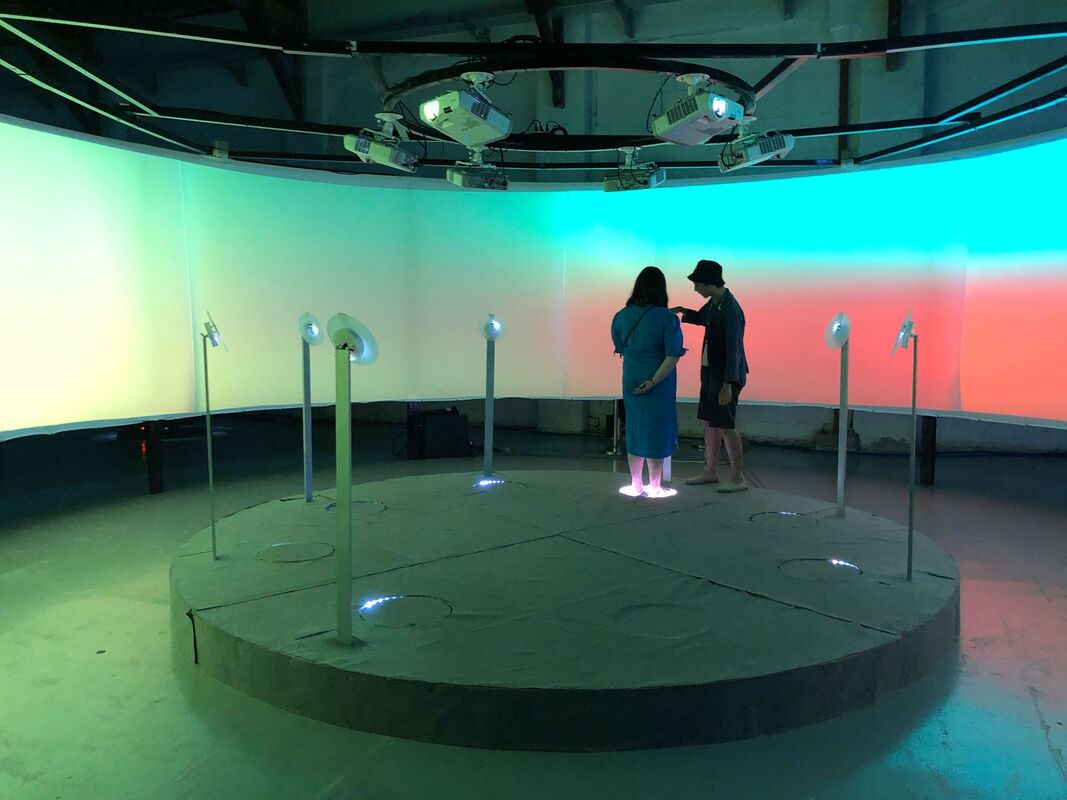

展覽中間有一個類似宇宙中心的控制台,現場每隔20分鐘,其他作品全部暫停,這個方形的空間就會發出聲響和光電。作品與作品之間不再是微弱的觀看連結,而是被置入了時間和空間秩序,形成一個由中心概念到作品發散的展覽場域。

這次展覽其中一件互動影像作品,設想一個未來語言習得和淘汰的過程,反思人類對於語言溝通的問題。

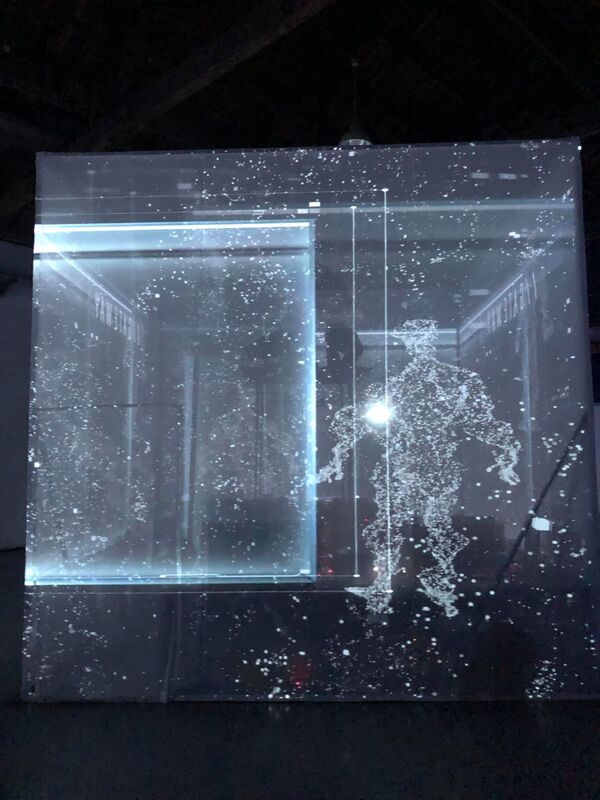

《最後的人》(The last talk)由銀幕的兩面構成。銀幕的其中一邊有五個電視,前面分別有五個話筒。觀眾可以對著話筒,與這五個人對話。譬如觀眾說「你好」,人物會從一個空景中走出來。然後開始和他們聊天,觀眾說的話也會被上到字幕,而影片中的人物會根據觀眾的話做出回應,包括聲音、肢體動作、表情……也就是說,觀眾與銀幕人物聊天的隨機對話,實時地產生不同內容的影片。

銀幕的另一面是一部由人工智慧互相對話、探討生命存在的故事電影。電影人物是前面這五個人,外加另外幾個人,每一位人物都有各自的形象、說法方式和行為。他們圍繞著餐桌,似乎都在自言自語,但又似乎彼此之間有在對話。這樣的對話就像詩句,話語之間的邏輯是斷裂的,但在斷裂之處又生長出新的意義。

影片實際上是在討論語言的問題。觀眾看到的這些人,是由演員扮演的AI,他們在影片對話的內容是被訓練出的話語,而觀眾在銀幕另一邊和他們的對話,或許就在呈現一種訓練AI習得人類話語的方式。

故事情節上與之對應的,是所有人物不停地「對話」,說著說著不斷有人離開(消失),實際上是那些講話不合格的AI,在對話場域中被淘汰的過程。無論是現在的人類,還是未來的AI,都在習得話語然後產生社交互動。看到影片在提醒觀眾思考,這些對話的言語是否有在產生意義?個體與個體之間本質上是可以溝通的嗎?

羅蘭巴特提出「作者已死」,同時也在提出「讀者誕生」。在今天的影像觀看中,觀眾不僅對文本有自己的解讀,還可以參與到文本的互動之間,在這個過程中生產出新的文本。像是電視劇《黑鏡》(Black mirror),觀眾在Netflix平台觀看過程中,可以自由選擇故事如何進行,重組了一個個人的敘事版本。有趣的是,這件作品在形式上似乎在回應高夫曼的「前台」和「後台」理論,前台是觀眾與短片的互動,後台是一部影片的概念描述。如果「後台」與「前台」的位置翻轉呢?也就是說,「後台」的觀眾參與,可以影響到「前台」的影片台詞以及故事的生產,那麼對於語言、溝通或是存在的思考,或許會更加深入。

此外,互動影像可以如何繼續往前走?觀眾的解讀和參與怎樣才能更好地融入影像敘事中?影像展示的介質如果不是在電影院銀幕、或是OTT平台,諸如美術館的影像裝置,是否也是一種選擇?作品《最後的人》雖然在概念和技術上還有些欠缺,卻為互動影像的未來提出了許多可能。