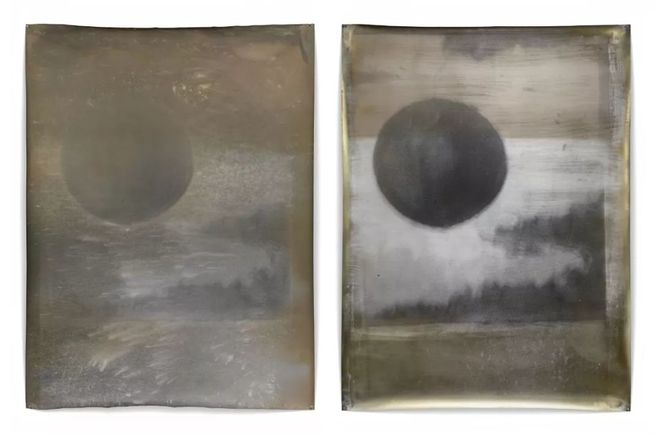

▲ Silver Gelatin Print;2016; by Jeff Cowen

傅爾得:我很好奇攝影在最開始的時候時如何吸引了您,您什麽時候開始對攝影產生興趣的?我記得您是在1980年代晚期以拍攝曼哈頓肉類加工區街頭的變性者、妓女、流浪漢、吸毒者、小偷等開始攝影的,那麽您對紀實攝影和傳統攝影有什麽看法呢?

Jeff Cowen:我最早拍的一些照片是在我八歲的時候,那時我用家裡的柯達傻瓜相機拍了一些我五歲的妹妹剛從浴缸出來時的裸體照。那是一些非常可愛、天真無邪,且頑皮的照片,沒有一點性感意味。她那時做了一些很簡單的姿勢,比如將雙手叉在臀部之類的,我還用了一個台燈對著她打光。那時我們把膠捲拿去沖印,沖印店的師傅之後還打電話把我的父親叫過去,指責他拍攝小孩的裸照,我父親解釋說一定是自己的兒子拍的。回家後,父親非常生氣,當著我的面將所有的照片撕碎後扔了。那是一個意義非凡的時刻,似乎暴力與摧毀是創造的一部分,我從來沒有看到過我拍的那些照片。但作為一個八歲的小孩,我並不理解這種評判。

▲Statua; Silver Gelatine Print; Mixed Media; 2014; by Jeff Cowen

在我念紐約大學的最後一年,那是1987年,我修了我們學校帝勢藝術學院(Tisch School of the arts )的攝影課,老師給我們布置了一個紀實攝影的項目。當時我跟女友一起住在曼哈頓的肉類加工廠,因為那邊的一些街頭毒販和妓女剛好就在我們住的公寓前活動,所以我認識一些。我覺得他們是很好的拍攝題材,因為他們豐富有趣、有戲劇性,且在視覺上引人註目,當然,他們也都自帶了富於人性和社會性的故事。還有一種極端危險的因素吸引著我,就是當時我是一位還頗具自毀傾向的年輕人。

我認為街頭攝影、報道攝影和傳統攝影都有其自身的影響和位置,但是,在我成長為一名攝影師的過程中,我對以紀實概念用相機去拍攝外在於我的事物的興趣越來越少,反而是逐漸變得更多關註在潛藏於自身內部的事物。

▲ Untitled; Silver Print; Mixed Media; 2012; by Jeff Cowen

傅爾得:在完成大學學業之後,您相繼成了名攝影師Larry Clark(拉裏·克拉克)和Ralph Gibson(拉爾夫·吉布森)的助理,那個階段您對攝影的理解是怎樣的?在給兩位攝影師做助理期間,您認為最受益的部分是什麽?

Jeff Cowen:非常幸運我能為這兩位經驗如此豐富的藝術家工作。畢竟,拉裏(Larry Clark)是偉大的尤金·史密斯(Eugene Smith)的信徒,而拉爾夫(Ralph Gibson)是多蘿西·蘭格(Dorothea Lange)和羅伯特·弗蘭克(RobertFrank)的信徒。當時我想應該會學到所有關於攝影的沖印和技術等,但是我主要學到的,是作為一名藝術家的意義。他們為我打開了一個新世界,我從拉裏那邊學到的是,根本不去在意別人怎麽想,只聽從自己的直覺,不做自我審查。這說起來容易做起來難,我可是花了好多年的時間,才做到這點。我明白,沒有平庸存在的空間,你要麽出局要麽全部投入。而在拉爾夫那裏,我則學到了構圖的形式主義。

傅爾得:您的作品以打破了攝影、繪畫和雕塑之間的界限而著稱,作為一名以攝影作為媒介的藝術家, 您的創作更像一名畫家,而這與您早期的街頭紀實攝影有著很大的差別。這種轉變來自於您日後在紐約藝術學生聯盟和紐約工作室學院學習繪畫有關嗎?而您目前的創作風格是怎麽形成的?

Jeff Cowen:當我還是一名年輕攝影師時,我曾對攝影媒介的各種局限以及它在歷史上的使用方式感到很沮喪。在二十幾歲時,我就想回到藝術院校去學習繪畫,以幫助我提高並擴大作為攝影師的視野。我決定把繪畫和攝影的力量結合起來。人們往往忘了,攝影只是一個有著近180年歷史的相對年輕的媒介,這意味著它的發展空間還很大。我在創作風格上的轉變,是基於藝術和人性的需要去表達我的內心世界,我不想成為傳統機械攝影局限性的俘虜。攝影既是一門科學也是一門藝術,我的風格完全是出於對攝影媒介在機械方面的不滿。最終,我將攝影的魔力一面和傳統的繪畫結合了起來。

傅爾得:一幅作品,比起拍攝來,您不僅花費了更多的時間在暗房工作,而且還會持續幾個月甚至好幾年繼續對其進行創作。您的絕大部分後期制作是基於您的攝影,攝影之於您的作品意味著什麽?為什麽您不就直接采用繪畫的方式進行創作呢?

Jeff Cowen:相比於攝影師,我更像是一名放印工,我人生的大部分時間都是在實驗室內度過的。放印是一項要求很高且費時的工作,我已經做了三十多年,但我仍然時常需要學習新東西。但我在實驗室裏能做的一些事,在繪畫和畫布上卻不可能做到,在實驗室,我用化學反應作為繪畫的一種方式。當這些化學反應在我的控制之下時,會成為一種強有力的作出記號和繪畫的方式。我的創作過程有著煉金術的一面,我用傳統材質的銀鹽膠片和紙基,使圖像具有反射光的質感,這會產生一種我很喜歡的超世俗的圖像。我采用的是一種文藝覆興式的繪畫技術,在一張二維的相紙上渲染圖像。我試著運用記號制作、化學侵襲、紙上滴水以及添加繪畫式色彩等視覺語言,來建構作品的多層意義。從來就沒有此時此刻的攝影存在,一張照片就是一個“錯覺的神話”,一張照片會誕生出一個新的不朽的現實,而這只存在於現實世界之外。

傅爾得:可以跟我們說說,當您一遍又一遍好幾個月甚至好幾年面對照片的原片時,您是如何決定哪一張可以拿出來進行裁減、拼貼,在其上進行化學實驗,以暗房技術對其進行改變的呢?您的靈感和想法都來自於哪裏?

Jeff Cowen:我的創作是非常直覺性的,遵從於我內心深處和潛意識裏非常遙遠的地方,我試著讓事情就那樣發生。作為藝術家,我可能並沒那麽有才華,可能我就是不夠聰明。但是我知道,如果我放手,走出自己的路,事情就會開始發生。我只是試著不那麽努力,不那麽使勁,信賴這些過程的自然發生。我的秘密就是努力不斷嘗試和犯錯,這非常類似科學的實驗方法。藝術創作的過程,很像一個人如何在生活,意思是,我試著在我的方法中保持開放和孩子氣,而不是表現得太聰明。我從不相信太聰明的藝術,但這卻是我們目前在所有的畫廊都能看到的。那些聰明的學生進了聰明的藝術院校,和一群聰明的老師以及聰明的策展人一起。目前,我們所看到的絕大部分藝術都來自於想法、自負和聰明,對我來講,這或許都不屬於藝術的領域,相比於藝術,它們太多了。

傅爾得:就時間來看,您一直以創作來對攝影的時間性進行著不同的解讀,您對作品中所呈現時間有什麽看法?

Jeff Cowen:我一直都非常尊敬已故偉大攝影師卡蒂爾·布列松的作品,從中我很清楚地明白了什麽是我不想要放在作品中的。他的作品是對在當下世界正在發生的事件在恰當時機所進行的決定性瞬間的捕捉,而我想要的則相反,我的畫面不是在處理一個物理意義事件的瞬間,而是內心世界或精神上的瞬間。我將這個稱為“非瞬間”,也就是在某件事正要發生之前或剛發生之後。相對於物理事件來講,這樣的作品會更加深刻和神秘。

傅爾得:一張肖像照如何引起您的興趣,當您拍肖像時,您最想呈現的是什麽?

Jeff Cowen:我最感興趣的是一張肖像所沒有呈現的,而不是它所呈現給我們的。如果我無法弄清楚一張肖像,那麽它可能是一張好的。對我來講,一張肖像照並不是關於一個事件或某個主題,而是關於它的反面,沒有事件和地點的限制,是永恒的精神。

傅爾得:您怎麽判定一張作品已經完成了?一件完整的作品必須滿足的基本標準是什麽?

Jeff Cowen:除非藝術家說一件作品完成了,否則它永遠沒有完成。這其實是最難的部分:知道什麽時候一件作品完成了。這是一個悖論,為了完成它要看起來像是未完成。我想一位藝術家需要具備一位偉大的雜耍師的特質,為了使一幅作品產生功效,必須具有同時讓一百個球彈向天空的能力。對我來講,它應該是簡單的,而同時要具有非常神秘的覆雜性。一件作品應該能將我們喚醒,在我們的人性前放一面鏡子,把我們從自己和個人的獨孤地獄中帶領出來。它應以其力量對我們施展魔法,它應該指引我們走向沈默,並為我們開出一扇通往崇高的窗,它至少該提供給我們某種形式的超越。

傅爾得:您的作品有著很強的東西方之間的聯系。一方面,我能在您的作品中捕捉到傳統和現代的西方繪畫,以及古希臘羅馬的雕塑等,另一方面,您作品中出現的亞洲面孔和對金色的運用,也傳達出一種濃烈的東方審美。不知您是否這樣認為,或許這跟您大學時到東京早稻田大學訪學一年有關?

Jeff Cowen:是的,我對平衡東方和西方的審美很有興趣。我曾在東京學習過一年的藝術、文學、建築、音樂等,這些都很大程度上影響了我的藝術和視覺生涯。特別是,如果一件作品沒有某種精神上的闡釋的話,我就絲毫不會對其產生興趣。在日本極簡主義藝術中,他們對自然和事物的簡單抱有極高的崇敬,還有什麽比這更重要或更美麗的呢?

傅爾得:在紐約的911事件發生之後,您搬去了歐洲。能告訴我們為什麽嗎?我想您是一位有著全球化視野的人,您曾經在紐約、東京、巴黎居住過,現在又定居在了柏林。為什麽您會選擇柏林,不同的地點對您的創作有什麽影響嗎?

Jeff Cowen:2001年911事件發生的時候,我正在燃燒著的第一座塔約一百米的地方拍攝,當我從取景框內看到塔開始爆炸時,整個手臂上的汗毛都豎起來了,我趕緊逃命,還好我挺幸運。那時我住在唐人街,那塊地方在那一陣也遭到了空氣汙染,整座城市完全處於一片驚恐和沮喪之中。襲擊發生之後差不多一個月,我就決定搬去巴黎。從那以後我就一直住在歐洲。

我覺得環境對形塑一個人非常重要,畢竟,我們是在細胞層面上不斷與周圍環境相互作用著的活的有機體。對我來講,柏林一直是一個非常重要的謎,原因也很奇怪。柏林一直是最不吸引我的世界級城市之一,除了周圍的自然環境,它沒有給我視覺上的啟發,這裏的人也並不特別友善,所以,生活在這裏總是令人不安。但是,柏林有一點非常好,像是中了大獎一樣。柏林人有著完全的自由,他們想做什麽就做什麽,沒有人在乎。柏林有著真正自由的藝術氛圍,這令人陶醉。我到這邊的第一年,做的作品不算好,但之後的就越來越深刻。柏林迫使我完全沈浸到自我的世界中,因為我在這邊幾乎得不到外部的靈感,因此我都從自我內部去探索,現在我都是在拍攝我的內心世界。當我漸漸被周遭的醜陋而壓得喘不過氣來時,我會跳上車到周圍那些美不勝收的公園和森林去拍點東西,你能在這個難看的城市周邊,看到世界上最美的一些樹。