在 Guillaume Simoneau 的印象裡,鴉是一種很溫煦的動物,這起源於父母曾收養一巢幼鴉,陪伴了他的童年。直到 2013 年,他已成為一名攝影師,在芝加哥舉辦展覽時,他第一次看到了另一種鴉 — 深瀨昌久的著名作品《鴉》。

深瀨昌久的作品使 Guillaume Simoneau 相當震驚,他不理解為何在這個人的世界裡,鴉是暗黑的代表?這並不是由於他的「孤陋寡聞」,而是在整個童年中,他那身為攝影愛好者的母親,頻頻替他和小夥伴拍下了與鴉玩耍的溫馨照片。自此「鴉」在他腦海中形成了複雜的概念,既是溫情童年的象徵,也是那位日本先生的自身反映出的夢魘,兩者間的矛盾令他久久不得釋懷。

那次展覽之後,他去了深瀨昌久的家鄉,站在那片天空下,他終於能對《鴉》的創作場景感同身受了,並且對深瀨昌久產生致敬的念頭。他拍了一組關於鴉的作品 —《Murder 謀殺》,但並非全然致敬,裡面還包含著十足的質疑。

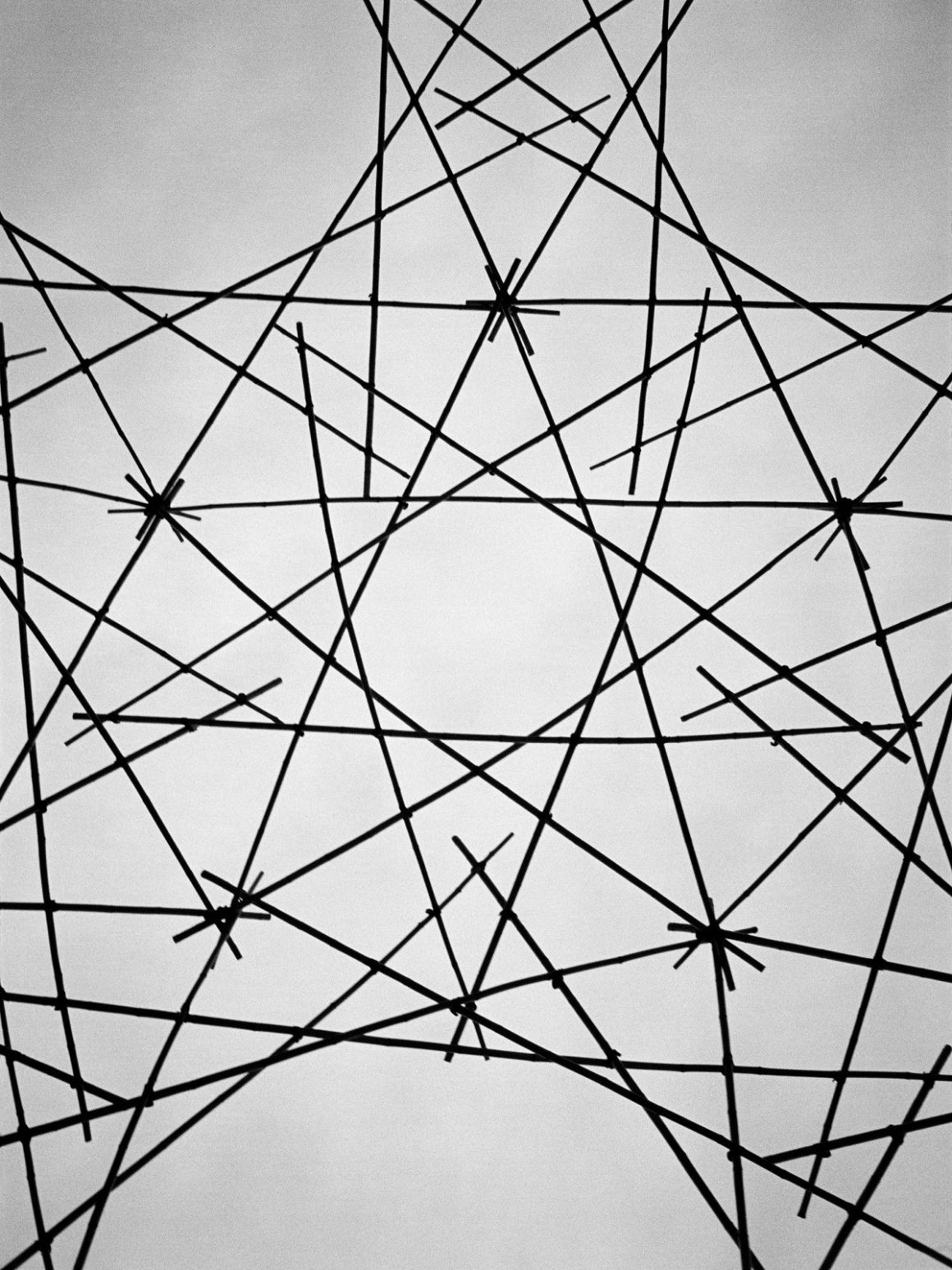

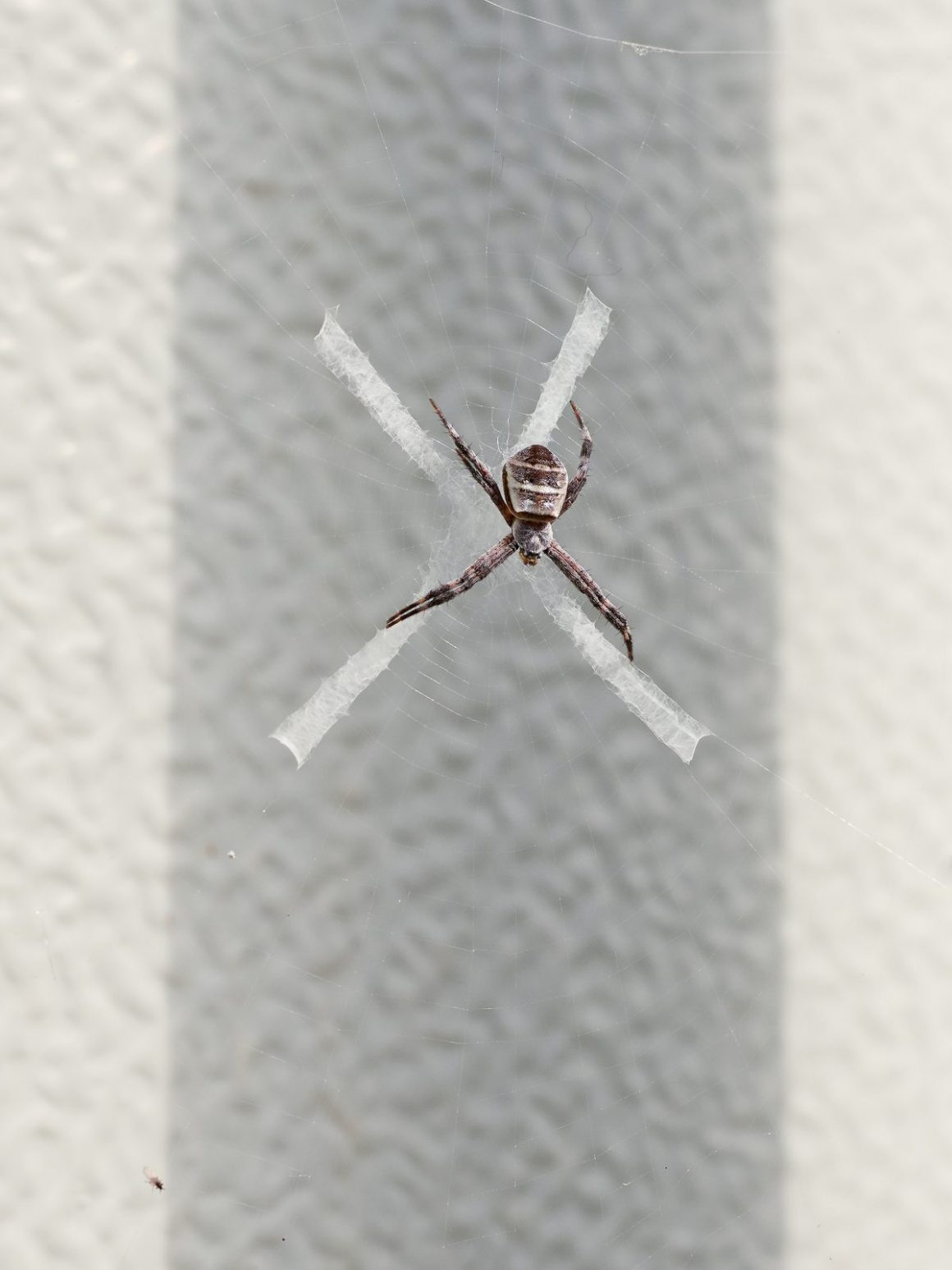

在作品的開篇,他使用幾張縱橫交錯的圖片代表循環往復,圓圈是隱喻意義上的回歸,而四射的長線條和蛛網又預示著發散和延長,在這樣的迴圈和閉合之中,Guillaume Simoneau 創造了他自己的鴉神話。

《謀殺》大致由三部分組成,黑白圖像是對深瀨昌久的致敬,它們是群鴉飛舞的陰霾天空,鴉是陰鬱的;其二直接搬用了母親在他兒時拍攝的溫情圖像,他在裡面與鴉朝夕相處,鴉是無攻擊性的;而在第三部分,謀殺才正式出場,它源於一隻兇猛的鷹,鴉死在強硬有力的鷹爪之下,被繩索束縛倒懸於枝頭,或是腐爛在泥土裡,Guillaume Simoneau 使用了幼鴉的形象,在這一部分裡,鴉是弱小的。

當三種情境交織,我們似乎很容易得出他試圖展現鴉多樣化的動機,且是極度私人化的,這有點像 Sophie Calle 的《極度疼痛》,將攝影的敘事建立在自我強迫上。但在鴉影像的縫隙中,Guillaume Simoneau 還加入了幾幅街頭日本人肖像,緊迫地與鴉放在一起,使得我們的腦袋緊繃,不得已聯想到一種政治主張的隱喻:這些日本平民在祖國戰敗後,也是這樣籠罩在被他國控制軍權的「羞辱」之中。

《謀殺》看似是 Guillaume Simoneau 對童年印象的探索,卻使我們開始思考鴉的多重身份,他致敬且挑戰了深瀨昌久的鴉神話印象,同時建立了更龐大的「鴉文化」,它既是和煦的,也是動盪的。

Source:Guillaume Simoneau

核稿編輯:洪采姍