Gideon Mendel成長在南非種族隔離制度最黑暗的時代,他的父母是從大屠殺逃離出來的猶太難民。除了擁有與國度不一樣的家庭自由之外,作為一個白人,他在成長中無時不刻的感受到特權,那是一種非常明顯的白人特權。

1976年6月16日,索韋托鎮近兩萬名中小學生開啟了一次遊行,這些黑人對當局強行規定黑人學校使用白人的語言阿菲利康語(Afrikaans,又名南非荷蘭語)進行反抗,這並不只是針對語言,而是由於南非荷蘭語是他們原殖民者的語言。

1990年,當他離開約翰尼斯堡時,他將一些自認為不重要底片留給了一位朋友保管,隨後前往倫敦–他抱有國際攝影的夢想,認為倫敦是其中心。此後,Gideon Mendel在倫敦成家立業。

25年後,他才重新回到南非,隨後經朋友見到了那些相片,它們已經被雨水和黴菌損壞了。對於友人的道歉,他更感到羞愧:這麼多年,我竟然把它們給忘了。

使他震驚的是,當年他認為「無所可用」的那批照片,在水的浸透與醃漬下,進化成為新的樣子。它不但是經歷了一系列的化學變化,更是渡越了南非的種族鬥爭歷史。腐敗與衰壞放大了二十五年前的真相,似乎是對當年他轉身離去、遠離故鄉的一種彌補,亦是對世人認知的一次補充與續寫。

這場化學性的「變故」撞擊著他,與它們一起獲得新的感悟。歷史的過往與真相不會消失,只是在殘破之中曆久彌新。

Gideon Mendel將這些影像命名為《損壞》,收錄在攝影集《自由與死亡》中,除此之外,他還與阿根廷藝術家、人權活動家Marcelo Brodsky合作。

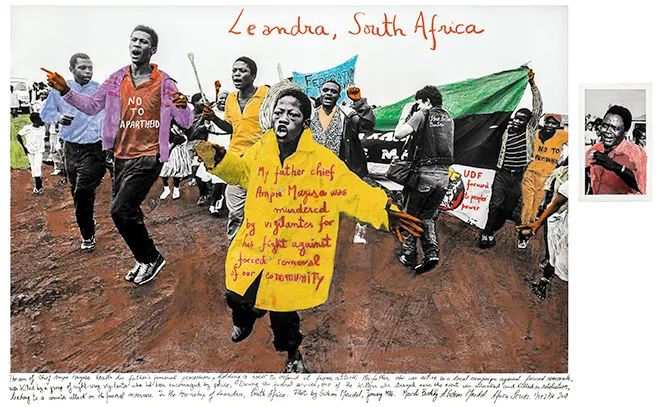

Marcelo Brodsky借鑒了Mendel的部分作品,以含有遊行、衝突的影像為主,在漫畫式的改造下,添入了標籤化風格,Marcelo Brodsky長期活躍在人權活動的領域,他把照片視為一種手段,創作了大量的三聯畫,內容以孟德爾1985年和1986年的種種衝突為主,幾種事物反覆的被關聯在一起,它們是石頭、催淚瓦斯、木槍和鞭子(sjambok)。象徵性的物件重複的出現,正如衝突與鎮壓從來沒有停止。

在1985到1989年之間,關於種族隔離國家的霸權和權力的一切殘暴似乎都是不可克服的。儘管Gideon Mendel早已在倫敦開啟了攝影的新生涯,而直到他回到故土,才更加確認,他的攝影的人生,是開始於這場漫長的暴動的。

目睹著同胞的痛苦與無奈,他卻並不選擇在心理層面上渲染影像,在《自由與死亡》的第三部分,他直接引用了自己在擔任新聞攝影師期間,為Magnum、AFP和Network Photographers等機構拍攝的新聞作品,他把作品的年代、出處標記在影像上,使得它們像是一份份塗鴉式的印刷品。新聞照片脫離了時代,Gideon Mendel用明晃晃的版權資訊、條碼和佈局標記為它們強賦新愁,使之重新暴露了歷史的血腥味。

暴力主題的紀實影像成為一幕喜劇,而只有當事人才能體悟這喜劇有多悲哀。