《紐約時報》的T Magazine最近找了一些攝影師,展現了他們在疫情期間的狀態和創作,其中一個便是Alec Soth。

我和妻子及兩個孩子在家裡待著,還有一些動物:兩隻狗,三隻貓,一隻鬣蜥和一隻倉鼠。

我無法拿個真正的相機來拍照,因為那太像一個真正的攝影師了。我不想要有那種權威感,我只是有點不知所措,但我不是一個會讓自己陷入危機的攝影師。

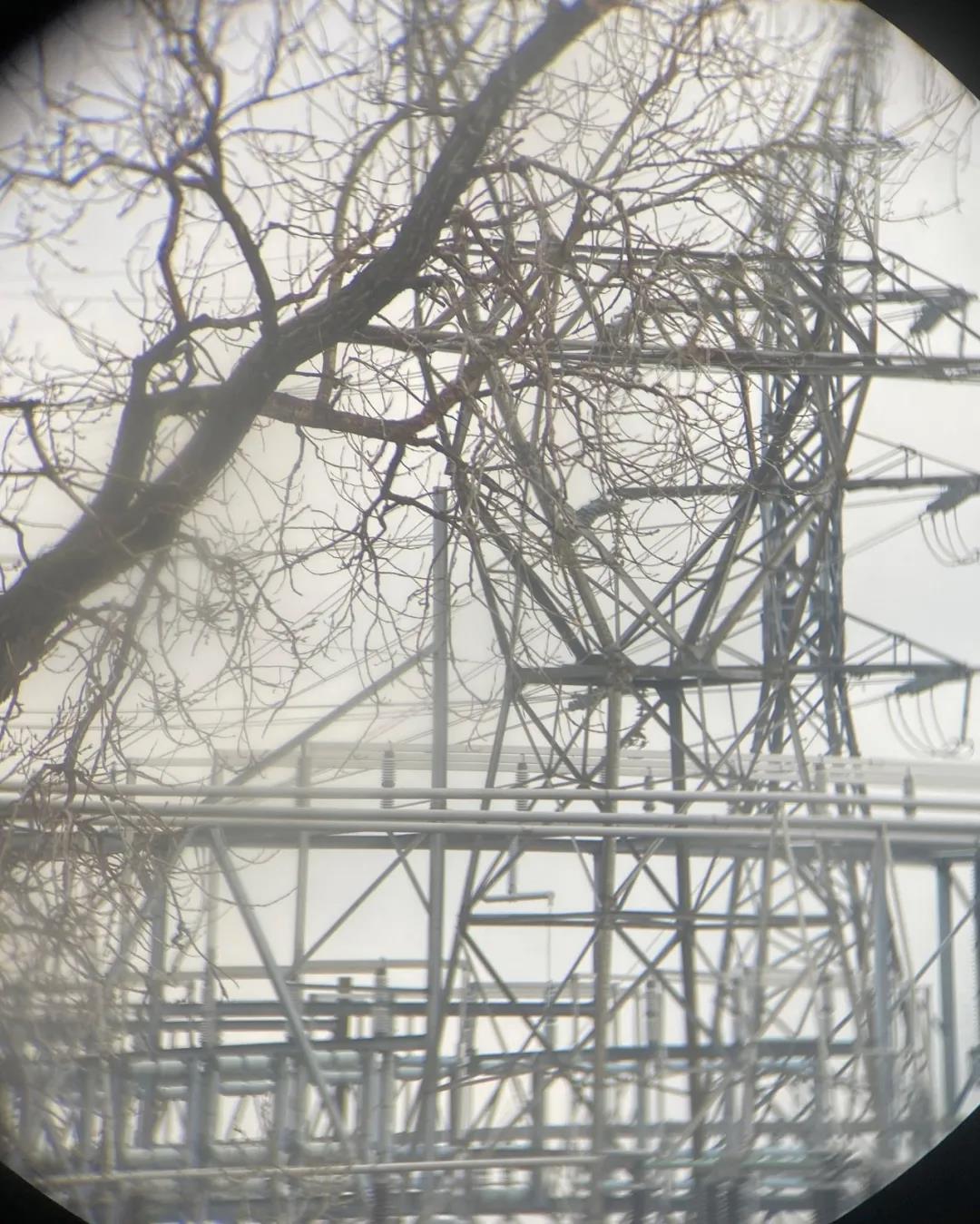

但我記得,幾年前在狩獵旅行中使用雙筒望遠鏡的情景。我發現透過它們看過去,空間會變得非常美麗,這會讓遙遠的事物以一種奇特的方式靠近。

一時興起之下,我將iPhone放到望遠鏡前開始拍照。這有點笨拙,而且真的有點難,雙筒望遠鏡的威力不像照相機上的長焦鏡頭那麼強大,但我還是很喜歡這麼玩。

於是,我拿類似於之前的雙筒望遠鏡,開著我的小麵包車,到處尋找可拍之處。

我覺得一切都像是透過玻璃窗看到的,雙筒望遠鏡上有多層玻璃,而我通過iPhone上的附加層以及車窗拍了這些照片。所以,除了距離,還是距離,距離。

那張帶有拱形窗戶的房子的照片,就有種透鏡的畸變。照片上泡泡的顏色和掛在窗戶上的布料的顏色很像,我喜歡這樣。這是拍攝中的那些美麗意外之一。

窗戶裡的傢伙像跟蹤者一樣被拍,從技術上來講這是很難拍的,不僅要有雙筒望遠鏡和具備昏暗的光線,而且那個傢伙還需保持靜止。

在某種程度上,我的攝影作品一直是關於社會距離的。社交尷尬,社交距離,所有的這些事情。

我總是從鏡頭的角度來思考這個問題,這片玻璃把我和這個世界隔離開來,在某種程度上保護了我。我現在試圖處理的事情,涉及到作為一名攝影師的更廣泛的道德上的意義。

我總是對把人作為我藝術追求的素材而感到矛盾。那種長途旅行、到處開車、使用汽油、到處飛、到處傳播些什麼概念等之類的生活,真的是世界上最好的方式嗎?這就是為什麼我會欽佩那些在家裡創作的攝影師,他們能告訴我們如何觀察自己的生活。而不管我們正將會面臨一個什麼樣的新世界,在此情況下成為一名有道德感的攝影師,對我來說又意味著什麼呢?