人們見到鈴木達夫時,覺得他渾身發散這一種咖啡店裡吸煙人群的味道,這或許是對他作品的概述種種:那種無所畏懼的態度。

「我有想過可能一天自己、太太和狗會餓死」。說出這樣的話,是由於他完全被攝影所俘虜,覺得自己無法脫離攝影而生活。

他拍攝了許多流浪漢,他認為大多數無家可歸的人都有著大大小小的心理疾病,遭受著精神分裂症或憂鬱症的折磨。他與無家可歸者交換故事,瞭解他們的生活,並拍攝反映他們不幸的生活方式。

鈴木達夫曾是個典型的白領,過著早九晚五的生活,曾經也用音樂作為調劑生活的方式。更年輕的時候,他組過一個龐克樂隊,如今只是在閒暇之時聽聽新浪潮和爵士。歸根究底他並不屬於與所拍攝的流浪漢一般在「不幸」中過活的人。

或許正是由於對邊緣人群的關注,在普通的街拍中,他也採取了較為極端的做法,跟布魯克林的那位監獄攝影師差不多–Donato Di Camillo也是以直接把鏡頭懟向被攝者的形式所攝影的。以這樣的拍攝形式,鈴木達夫完成了他的以東京為主題的攝影集。

於是我們有必要說一下把鏡頭突兀的面對被攝者的行為的合理性。

觀眾能從他的照片中直觀地感受到「神情」的作用,它們被瞬間誇大著,視覺衝擊使得觀看者被它們所震撼。

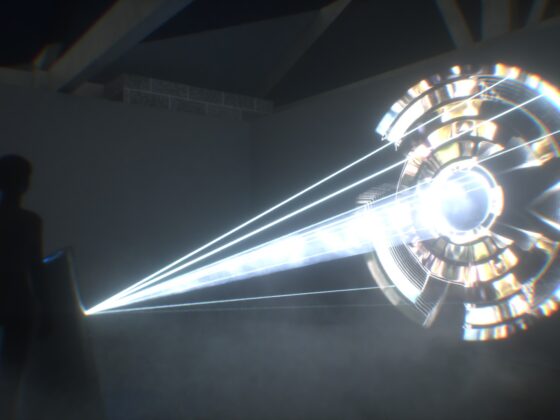

此前鈴木達夫的Fuji公司的代言人,在發佈新產品Fujifilm X100V後,Fuji推出了一個宣傳影片,呈現了鈴木達夫在街頭的拍攝記錄。

此影片一出,引起軒然大波。觀眾認為這樣的行為已經涉及到人身攻擊,稱他超越了公共場合的人際交往界線。

很快,鈴木達夫因此失去了Fuji的代言人身份。

而他的讀者,依舊會為了他的影像而動容,如果他們忽視掉一個作品的創作過程的話。人們想要看到的影像,與人們想要的攝影行為之間,依舊有著複雜的矛盾。