在電影界,文·溫德斯(Wim Wenders)的成就和地位毋庸置疑,他反復刻畫了他那一代二戰後的德國年輕人成長過程中的空虛、疏離與迷茫。 2015年的第65屆柏林國際電影節,授予了70歲的溫德斯終身成就獎。就在同一年,溫德斯拍攝的巴西紀實攝影師塞巴斯蒂昂·薩爾加多的紀錄片《地球之鹽》,獲得了包括奧斯卡在內的三個國際電影節的紀錄片獎提名。很少有電影導演像溫德斯這樣,在對動態影像的電影抱以赤誠之外,還給予靜態影像的攝影以濃墨重彩的關注。

事實上,作為一名多次榮獲戛納、柏林、威尼斯電影節大獎的電影導演,溫德斯一直在拍照,自1986年巴黎蓬皮杜中心為其舉辦了首次攝影展後,其作品便常在世界各地展出。剛過去的2018年,在陸續結束了倫敦攝影師畫廊和C/O柏林攝影展覽館的寶麗來照片展後,德國巴伐利亞州的帕紹出版集團媒體中心(MEDIENZENTRUM DER VERLAGSGRUPPE PASSAU )也在2018年年末展出了溫德斯自1964年到2014年之間以水為主題的景觀攝影。

作為戰後“德國新電影”運動最具代表性的四位導演之一,與被比喻為“心臟”的法斯賓德、“四肢”的施隆多夫、“意志”的赫爾措格相比,溫德斯被比作“眼睛”,可見業界和公眾對溫德斯以視覺反映世界的能力的認同。

照片式的觀看,靈感的觸發器

作為一名導演,溫德斯對觀看有其特殊的方法。他將由流動影像構成的電影中的每一個鏡頭,都看作是個體。靜態的影像對於溫德斯至關重要,他的電影大都基於對照片的拍攝、觀看與思考,在看與想的過程中,從而導入故事,由此展開、架構而成一部電影。

相較於故事,他更在乎影像,我們從他的電影,尤其是其早期的十來部電影中,很少看到一個有頭有尾的框架完整的故事,他更執著於描述人的潛意識和存在狀態。這便是讓他在電影界聲名鵲起,成為德國新電影四傑之一的重要原因。由此,緩慢的節奏便成了溫德斯電影的重要特色,對於要表達的東西,他可以持續很長的時間,這讓他的電影有著一種深深的平靜與沈靜的氣質,正是這種氣質成就了溫德斯。

照片式的觀看是溫德斯的思維方式,也是其靈感的觸發器。長時間集中註意力於靜態的畫面,促使他成了一個講故事的人,成了一名電影導演,其1968年學生時期拍攝的《銀色城市》成了最好的證明。

《銀色城市》是由一連串三分鐘的都市景觀畫面錄像構成的片子,因為攝影機固定,取景也是靜止的,所以畫面中除了車輛的流動外接近於靜止,這種描繪空虛的做法在當時德國的電影學院中頗為流行。但是,在一個拍火車鐵軌的三分鐘鏡頭中,前兩分鐘都是無聊的鐵軌靜止畫面,突然,一個人跳過了鐵軌,就在人消失的那一刻,火車呼嘯著跑進了畫面,出其不意的畫面帶給了溫德斯極大的震動,“這揭示了一個故事的開始,這個人到底怎麼了?他被人跟踪了嗎?想自殺?為什麼他這麼匆忙地離開?我想,就是從那時起,我成了一個講故事的人”。

因此,長時間集中註意力於靜態畫面,成了導演溫德斯激發想像與思考的思維模式。 1982年的電影《事物的狀態》便是由其1980年在葡萄牙海邊所拍的兩張照片而來。

溫德斯在其攝影書《一次》中如此描述這兩張照片,“我到了歐羅巴大陸的最西端,就是葡萄牙在世界地圖上的鼻尖,發現了一家廢棄的旅館。大西洋用它的每一個波浪,宣布對這片土地的主權。這個地方強勢到想成為一部電影,我從第一秒鐘開始就知道,這個故事已久久在我心中盤繞,只有到了這裡才能用靈魂訴說。美國就在’對面’,大海的另一邊”。

由被海浪、暴雨或颶風摧毀的旅館照片激發而來的電影《事物的狀態》,以黑白片拍攝,講述了一個拍片小組,在葡萄牙翻拍羅傑·柯曼的名作《世界末日》的過程中,因遇到資金等各種問題而一籌莫展,電影面臨停拍時,作為導演的主角前往好萊塢尋求幫助,卻因各種原因找不到人。

這部電影反映了溫德斯當時正面臨的狀態,1978年,導演弗朗西斯·科波拉邀請溫德斯去美國好萊塢拍偵探片《漢密特》,因為科波拉不滿意溫德斯的拍攝,而要求其重拍大部分的鏡頭,最終影片比預計時間推遲了三年,在1982年才得以面世。 《事物的狀態》便是在《漢密特》處於拖沓停頓的困境之中拍攝的,它反映了溫德斯當時對在美國拍片的恐懼,也檢視了歐洲與美國電影業的不同,反映了在兩大洲之間,溫德斯的處境和位置。

當年,《事物的狀態》獲得了前西德電影最高獎聯邦電影獎,以及威尼斯電影節金獅獎。歐洲的電影節以這些獎項,支持了歐洲導演溫德斯在這部電影中的台詞,“他們只想拍賣錢的故事片,其實事物與事物之間的靜止關係就能製作出電影。人們去電影院不是去重複生活,現在我越來越會講故事了,可是進入這些故事,卻沒有了生活,沒有了生命”。

由兩張葡萄牙海邊廢棄酒店而引發出來的電影《事物的狀態》,再次證明了溫德斯所說的“每一張照片都是一個故事的開始,都是一部電影的開始”。在拍照片時,溫德斯常常會在不同的時間,就同一個景、同一個角度進行拍攝。經由兩張照片之間的時間推移而引發的故事,便構成了他的電影。

只喜歡自己拍照,只認同攝影的傳統價值

相比於能從取景框同步看到眼前景象的數碼相機,相比於現成的照片或老照片來講,溫德斯只喜歡用膠片相機自己去拍。他喜歡在拍的過程中,於四處走動和對光線的觀察中,對當下景觀進行了解和對話。溫德斯構思和想像一部電影的基礎,便產生於這了解和對話之中。此外,很重要的一點在於,作為導演,他永遠只能團隊作戰,永遠需要跟不同的部門之間進行溝通和妥協,而作為攝影師,他才可以有獨自思考的空間,他才可以完全獨自完成。

溫德斯喜歡獨處,在他的電影中,常常會有孤獨的人、獨自旅行的人。在紀錄片《溫德斯向前行》中,同樣也是攝影師的多納塔·溫德斯,是溫德斯的現任妻子,多納塔認為溫德斯有“輕微的孤獨症患”,因此她很有耐心地對待溫德斯在他們溝通中需要一些時間才作出回應的境況。或許基於對溫德斯性格的了解和包容,他們長久在一起。而相比於之前的一任生活伴侶麗薩,她則無法忍受他們之間缺乏溝通,因為溫德斯“總是在樓上寫作,忙於下一部電影的製作”。

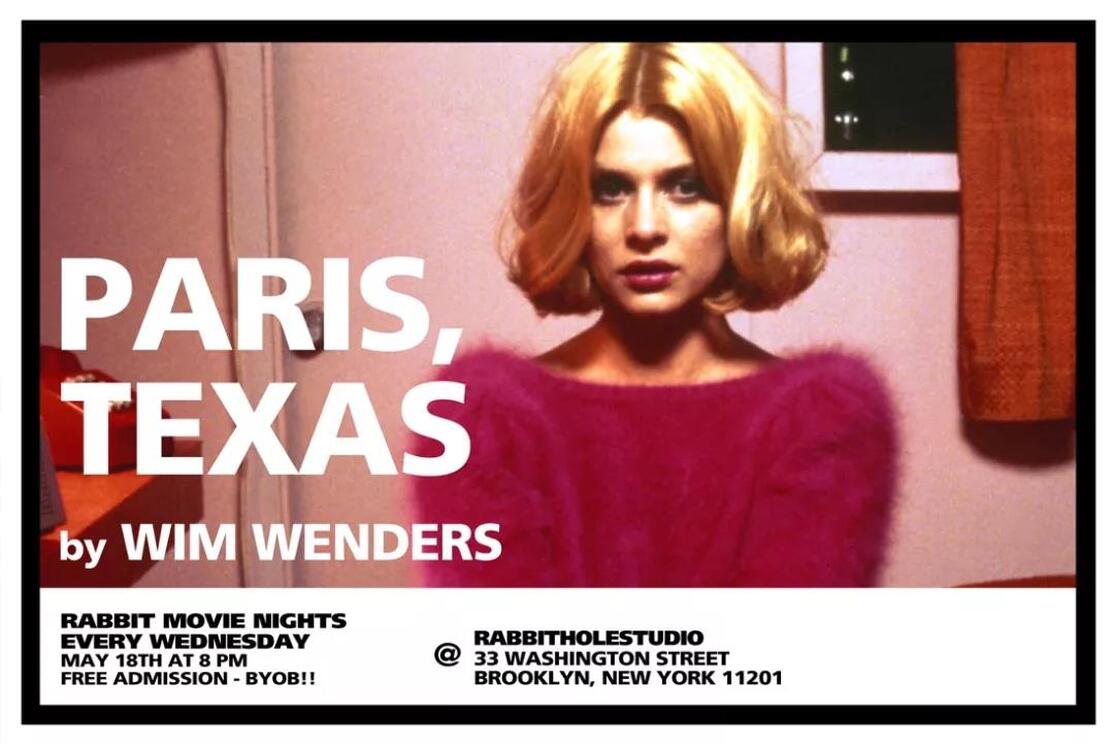

溫德斯自身的孤獨氣質,是構成其電影緩慢、沉靜、內斂的獨特氣質的重要原因。一如溫德斯式的公路電影,電影中往往會有一個人獨自旅行,如《德州巴黎》中在德州荒無人煙的沙漠中獨自走了好幾年的主角特拉維斯。對於溫德斯自己來講,他喜歡旅行的原因,就在於拍照。作為一名導演,拍照是他最好的休息,因為可以不需要與一堆人打交道,可以放空自己,只將注意力長時間對準眼前的景象。

溫德斯對攝影有著傳統的堅持,他將圖像的真實性、瞬間性、唯一性、畫面和構圖等,看作攝影的本質。因此,寶麗來的唯一性、不可重複性、不可修改性,恰當地滿足了溫德斯對攝影本質的需求。從1973年到1983年期間溫德斯電影生涯的起飛階段,他一共拍了12000多張寶麗來,大多數送給了當事人或朋友,目前只剩下約3500張。

拒絕虛構:影像比故事重要

以照片作為講故事的基礎,說明了溫德斯拒絕虛構的邏輯。所以,我們看到溫德斯常常不在電影中講述一個完整的故事,常常將幾個故事片段進行如詩一般的組合,甚或到了中後期,他陸續拍了很多以真實性為重要特質的紀錄片,如《水上迴光(1980)》、《666房間(1982)》、《尋找小津(1985)》、《都市時裝記(1989)》、《樂士浮生錄(1999)》、《布魯斯之魂( 2003)》、《看見不看見(2007)》、《皮娜(2011)》、《哈利·戴恩·斯坦頓: 部分虛構(2012)》、《地球之鹽(2014)》、《文化大教堂(2014)》、《教皇方濟各:言出必行的人(2018)》等。

由此,我們看到了他對真實性追求的決心,看出了他對自己所拍照片的珍視。作為導演的溫德斯認為,生活本身是最美好的經歷,影像比故事重要,故事往往只是尋找影像的藉口,只是影像之間的橋樑。

由此,我們看到了他對真實性追求的決心,看出了他對自己所拍照片的珍視。作為導演的溫德斯認為,生活本身是最美好的經歷,影像比故事重要,故事往往只是尋找影像的藉口,只是影像之間的橋樑。

甚至,溫德斯堅信生活與故事互不相融。在《溫德斯論電影》一書中,溫德斯表明了其獲獎影片《事物的狀態》中所談的重要主題:電影裡不可能有故事。同時,溫德斯也明確表達了他對故事的態度,“我完全拒絕故事,故事只會帶來謊言,而且其看似有著連續性,實則為漫天大謊”。

溫德斯認為電影裡的故事是謊言,在於作為一位導演,他太知道這種敘事依靠的是編劇、導演及其團隊,以人工化的架構,從混沌的影像中製造秩序的過程。由此,操縱成了電影敘事的藝術。在溫德斯看來,觀眾對建立在虛構之上的故事的需要,是藉由畫面的連貫性,也即藉由故事,要讓生活變得可以忍受,以抵禦對生活中的空虛與恐懼。因此,故事成了生活中的娛樂。

對大部分觀眾作為娛樂的電影,在導演溫德斯這裡,為何要上升到如此高度?

在紀錄片《溫德斯向前走》中,他誠摯地總結了自己諸多不同類型的影片的共同主題:我們該怎么生活?應該怎麼掌控生活?他將這些關於生命終極問題的大哉問,放進了一部部電影中,基於他自己各階段的人生經歷和精神處境,以嚴肅的捫心自問,來給這個哲學性的命題求一個答案。早在中學時期,十幾歲的溫德斯便開始沉迷於當時1960年代流行的存在主義哲學,加繆對他的影響大過於薩特,對生命意義的思考,早已奠定了他藝術生涯的主題:我們一定要活著嗎?應該怎麼活?

溫德斯通過電影作為媒介來展示他對這些問題的思考,但對他而言,作為電影主要支撐的故事不重要,基於真實的影像才是重點。這也是為什麼日本導演小津安二郎在溫德斯的人生中如此重要的原因,小津安二郎以其緩慢憂傷的節奏和基調,刻畫了戰後日本四十多年的生活變遷,展現了日本家庭逐漸式微、國家認同逐漸瓦解的狀況。小津安二郎不但教會了溫德斯可以在沒有故事主軸的情形下拍成一部敘事性的電影,如後來我們所熟知的《柏林蒼穹下》,更教會溫德斯電影可以接近這樣單純的目的:為人類塑像,塑一個真誠、可信而有用的影像。

真實是溫德斯電影的基礎,也是其可從照片中所獲得的能量。 《柏林蒼穹下》運用了彩色和黑白交疊的方式,溫德斯認為,黑白照片就像X光片一樣,更能展現事物的本質。

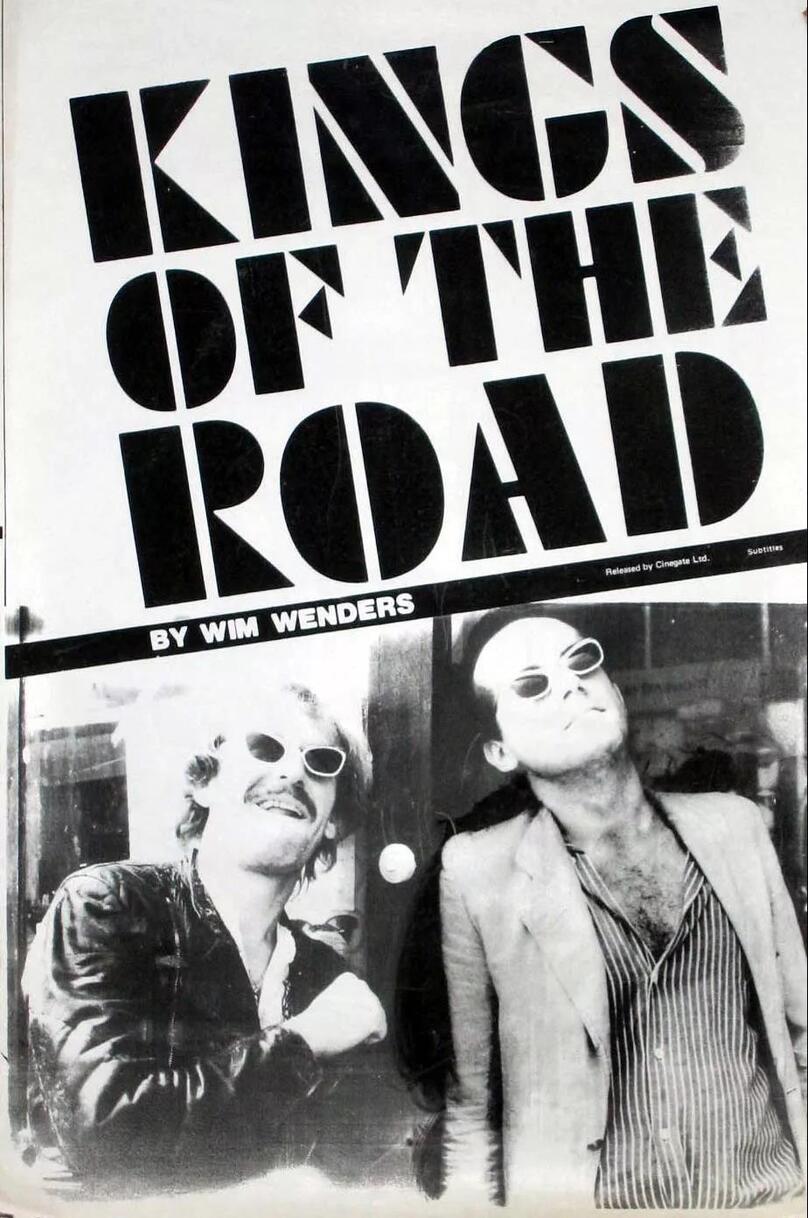

被沃克·埃文斯的照片牽引 拍攝《公路之王》

既有的畫面,也引導著溫德斯的觀看,如他通過以出色的光線來呈現都市人孤獨的美國畫家愛德華·霍普(Edward Hooper)為靈感,拍攝的1977年的電影《美國朋友》 。而在這一年前的1976年,他還通過美國攝影師沃克·埃文斯(Walker Evans)的照片,拍攝了電影《公路之王》。

這部電影開拍前,完全沒有劇本和思路,其所有的靈感,完全是因為溫德斯看過的沃克·埃文斯受美國農業安全局之委託到美國南方所拍攝的大蕭條時期境況的照片。沃克·埃文斯的照片帶領著溫德斯的團隊經過西德與東德的無人地帶,溫德斯回憶,“這個地方深深打動了我的心弦,就像那些描述不景氣的照片一樣,每個人都正要離去,那是一塊沒有希望的土地。我覺得我們也在做某種形式的報導,有點像是沃克·埃文斯的方式”。

溫德斯坦言,他們拍攝時的所見所聞,都由沃克·埃文斯的照片來決定。他們在德國的無人之地上,發現了帶有美國味道的東西,如被當作流動咖啡廳的老式拖車、搖搖欲墜的舊工廠等等,“如果不是因為沃克·埃文斯的照片,很多東西都不會注意到”。

這部沒有劇本,完全因為沃克·埃文斯的照片而不斷在路上觸發靈感,每晚寫劇本到凌晨三點,第二天一早再規劃如何拍攝的電影,是溫德斯拍攝生涯中最艱難的時期之一。因為,當凌晨兩三點寫不出第二天的劇本時,還有15名團隊人員的工資等著照樣要發,他心力憔悴也焦頭爛額。但即便如此,溫德斯依然很享受被沃克·埃文斯的照片牽引著的感覺,“你被自己已經看見的事物所引導,如果不是這樣的話,你將會失掉那些值得觀賞的事物的豐富性”。

以拍照的行為,來處理身份認同

由照片來觸發、引導拍攝已是溫德斯處理電影的常態,此外,他還特別用拍照這一行為來處理身份認同的問題。對溫德斯來講,認同是其在電影中要處理的核心之一。

戰後的德國,因為英法美與前蘇聯的分治管理,而分裂為西德與東德,作為冷戰圖騰之一的柏林牆,橫亙在德國的土地上,將其分為西德和東德,溫德斯便成長於西德的工業區魯爾區,跟他的同齡人一樣,成長過程中被巨大的沮喪與空虛所裹挾,但同時迷醉於美國的流行文化,如搖滾樂和電影等。美國化成了那一代年輕人的主要標籤之一,在德國發展出的美國神話與對美國現實了解的缺乏,使得年輕人的心理認同,在隨著年歲的增長和前往美國一探究竟,而充滿了憂傷與迷茫,如溫德斯自己所說,“我小時候,美國是個可望不可即的地方,完全像一個神話。首次來到美國,令我幻滅。我到了那兒才發現,兒時的天堂竟顯得空虛腐朽”。這種搖擺於美國與歐洲之間的自我認同的偏差,出現在了他的《德州巴黎》、《公路之王》、《愛麗絲城市漫遊記》等影片中。

眾所周知,溫德斯的電影獲獎無數,如1983年獲得戛納電影節金棕櫚獎《德州巴黎》、1987年第40屆戛納國際電影節最佳導演獎《柏林蒼穹下》等,但如果沒有拍完《愛麗絲城市漫遊記》,他可能早已消失在在影史中。

這一部被溫德斯稱為他人生中“最重要的電影”,不僅是因為在拍攝過程中他幾欲放棄拍電影這一行業,更因為他想要以不同的敘述方式,來證明自己可以在這一行業繼續的決心,他在放棄和決心之間筋疲力竭地擺盪。

讓劇中的主角拍照,成了溫德斯處理敘事的重心。這部上映於1974年的電影,在1972年開始籌備,在開拍前,他們聽說寶麗來即將出產一款可以即時吐出照片的相機而興奮不已。溫德斯之前在美國旅行時,拍過不少老式的寶麗來,但是需要花一分鐘左右的時間才會顯影。於是,他們寫信給寶麗來,驚喜的是寶麗來公司借給了他們劇組一些新機,那時,距離這款日後風靡世界的SX-70相機問的問世,還有很長一段時間。

這款SX-70的寶麗來,成了電影《愛麗絲城市漫遊記》的重要道具和媒介。電影中,30歲的德國記者菲利普受委託被派到美國寫一篇報導,在橫越美國的過程中卻文思枯竭,而在途中菲利普偶遇了一位美國女子,最終答應女子帶其九歲的女兒愛麗絲先回她歐洲的奶奶家。於是,菲利普帶著愛麗絲,踏上了尋找奶奶的旅程,在歐洲大陸上找尋奶奶的過程中,主角菲利普回到了導演溫德斯自己的老家,在愛麗絲的觸發下,菲利普在這一過程中逐漸完成了自我認同。

這部實則是導演溫德斯探尋自己的文化、身份認同的影片,同時講述了受美國大眾文化影響的歐洲人的心靈回歸。重點在於,這個探尋的過程,是透過拍照來完成。

電影中的菲利普在美國的旅途中一直沉迷於用寶麗來拍照,寫不出文章的菲利普自認跟世界失去了接觸,因為他自覺失去了聽和看的能力,所以通過不斷拍照,通過對照片的拍和看,來試圖探索出思路。

拍照的行為,是以照片來證明自己的存在。當菲利普不對愛麗絲談論自己時,愛麗絲給他拍了一張寶麗來,並說道,“我要拍一張你的照片,這樣你起碼可以知道自己長什麼樣子”。在溫德斯日後的寶麗來作品展中,有一張是當時愛麗絲的扮演者跟一張溫德斯的照片的合影,溫德斯對這張照片的註解是,“電影(《愛麗絲城市漫遊記》 )所描述的,就是一個人獨自出行學會面對恐懼,並用寶麗來快照來戰勝恐懼,用照片不斷地證明自己的存在。愛麗絲則想加倍向我證明我的存在”。

溫德斯在多部影片中以照片作為媒介來呈現認同的命題,如其早期的電影《城市之夏》中的漢斯、《守門員面對罰點球時的焦慮》裡的布洛赫,也都通過用寶麗來所拍的照片看到自己,進行身份認同。

溫德斯曾說,認同的需求,實則反映了美國化的歐洲人,當他們前往夢想中的美國,看到美國的現實並不如期望中一樣美好時,所產生的認同挫敗。正如《愛麗絲城市漫遊記》中一直拍照的德國人菲利普,他在美國失去了自己,但在返回德國,返回自己成長的家鄉後,開始逐漸找到文化歸屬。

作為導演,溫德斯尋找故事不是通過人,而是通過風景和地點,房子和街道。我們看到,溫德斯所拍的照片,大多為荒蕪的沙漠、稀疏的草地、無人看管的墓地、傲然寂靜於天地間的山川、被遺棄的空曠城市等等。因為在成長過程中看過大量的美國西部片,溫德斯對開闊地域深深地偏愛,而更重要的,是溫德斯想要通過靜態的照片將濃縮的時間解開。那些無人的靜態景觀照片,將流動的時間封存了起來,將人類的故事、歷史和文明封存了起來,直到被被富有洞察力的人真正看見,觸動了快門,打開了機關,封存的時間才逐步解開。

溫德斯便是這樣的人,對他來講,每一張照片,都是一部電影的開始。

Wim Wenders在柏林 C/O Berlin攝影展覽館的展覽:

溫德斯在電影《德州巴黎》中,將從意大利導演安東尼奧尼那裡學到的色彩運用到了其中,比如綠色:

刊載於《攝影世界》2019年1月刊