《吻》,羅伯特·杜瓦諾;1950年

巴黎被公認為街頭攝影的搖籃。作為二十世紀最著名的法國攝影師之一,羅伯特·杜瓦諾被認為是尤金·阿傑和布拉塞的傳承者,他們都拍下了街頭的巴黎。而與尤金·阿傑鏡頭下世紀之交時空曠、疏離的街頭和布拉塞拍攝的1930年代的夜巴黎所不同的是,杜瓦諾以飽含著愛和幽默的視角,記錄了1940至1960年代巴黎的街頭生活。杜瓦諾在1950年拍攝的《吻》,經過時間的沉澱,已成了巴黎浪漫的象徵。這張照片不僅被做成海報,裝飾在世界各地成千上萬的臥室中,也被大量複製成了明信片,在維繫著人們之間情感的同時,也維繫著浪漫巴黎的視覺象徵在代際之間的傳遞。

但是,在《時尚》雜誌的工作搭檔、畢生的摯友艾德蒙德·夏爾-魯寫於1994年,且被收入在2018年年底由華中科技大學出版社新出版的《羅伯特·杜瓦諾:<時尚>光影》一書的前言文章中,明確寫道,“杜瓦諾的畢生之作不能簡單地概括為《吻》。

當然,它是一張好照片,但是,它不僅僅是杜瓦諾的全部”。

《羅伯特·杜瓦諾:<時尚>光影》一書便展示了我們知之甚少,甚至完全不一樣的杜瓦諾。

這位大眾熟知的巴黎街頭攝影師、平民攝影師,在1949到1952年間,曾跟《時尚》雜誌簽了三年的約。在為《時尚》雜誌工作期間,我們可以看到杜瓦諾進入了巴黎最有魅力的社交圈,從奢華的名流舞會到皇權貴族的盛大婚禮,再到伯爵夫婦的私人豪宅等,他都留下了記錄。

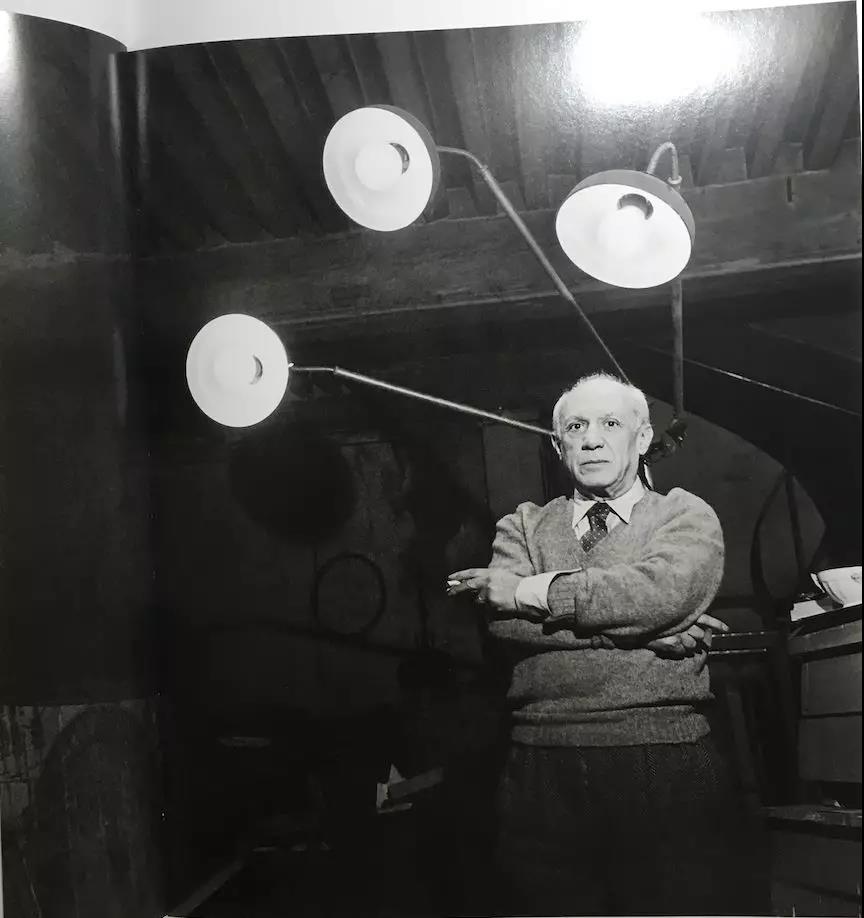

他也得以有機會接觸到二戰後巴黎最有代表性的文化精英們,在與其工作搭檔深入到音樂廳、劇院、舞蹈室、休息室、畫家的工作室以及文學巨擘們的鄉間小屋後,他拍攝了作家、哲學家薩特、加繆,作家紀德、杜拉斯,導演塔蒂,藝術家畢卡索、讓·杜布菲,編舞者和舞劇導演莫里斯·貝嘉等等大量文化名人在當時的工作與生活。同時,他本職工作中最重要的一塊——拍攝時尚模特,也在該書中大量呈現,我們不曾知道的是,杜瓦諾還拍過巨星碧姬·芭鐸甫一出道時期的模特照。

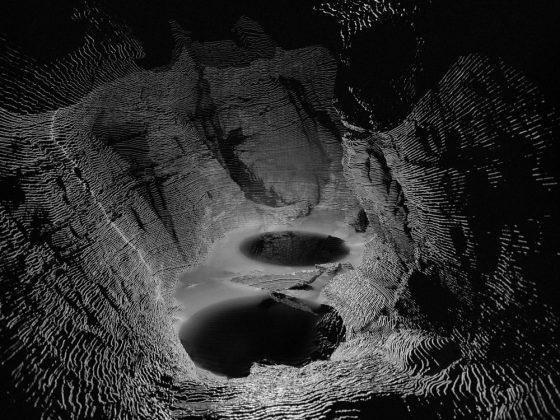

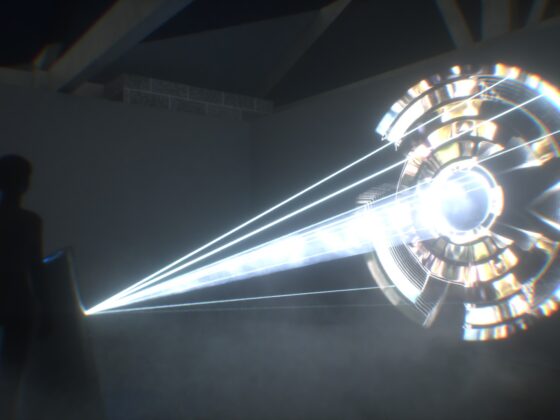

▲羅伯特·杜瓦諾 攝

▲羅伯特·杜瓦諾 攝

▲瑪格麗特·杜拉斯;羅伯特·杜瓦諾 攝

▲畢卡索;羅伯特·杜瓦諾 攝

▲薩特; 羅伯特·杜瓦諾 攝

▲藤田嗣治; 羅伯特·杜瓦諾 攝

如杜瓦諾日後的回憶,

“我在《時尚》的工作,可以分為三個部分。

第一部分,是我報導的巴黎文化生活——以藝術家、作家以及其他人們耳熟能詳的創作者為內容的“名人群像”。

第二部分,是我拍攝的時尚模特,她們出現在城市的各個角落或站在工作室的白布前。

第三部分,是我記錄的社會生活,它們讓我至今難忘。”

這三大塊,正是支撐起《羅伯特·杜瓦諾:<時尚>光影》一書的主要內容。但是,如果我們留意到該書前言中杜瓦諾寫這篇文章的時間點,便可知道是在1986年,在距離他結束曾在《時尚》工作的三十多年後,他寫道,“我曾在《時尚》待了兩三年,隨著時間的流逝,現在只留下些許模糊的記憶”,雖然這段經歷他本人大都記憶模糊,但是對其為《時尚》所拍的社會生活,卻又如此描述:“至今難忘”。

對比之下,可以看出杜瓦諾明確的立場和偏好。在《時尚》工作期間,他每個月要做一次或兩次專題報導,這可以說是他最喜歡的一塊工作,他更偏向於拍攝戰後的巴黎街頭,拍攝法國各地的平民生活,如馬賽港的魚販和工人等。

相比於拍攝那些喚起欲望的照片,他更傾心於能喚起真善美的影像。當然,在為《時尚》雜誌工作期間,其照片能同時刊登在雜誌的倫敦版、紐約版與巴黎版,雜誌強大國際影響力曾短暫地誘惑過杜瓦諾。

但是,如其當時的搭檔艾德蒙德·夏爾-魯所觀察到的,“然而,實際情況卻與夢想背道而馳。當開始工作後,杜瓦諾處於邊緣,他與事物的真相漸行漸遠”。在一次豪華舞會的拍攝中,艾德蒙德·夏爾-魯回憶到,“體形矮小的杜瓦諾從不借無尾禮服,他穿著商務裝在人群中走動。他好像未受邀請而誤入舞會的小丑。到了晚餐時,他被禮貌地告知可以和其他人一樣享用晚餐,但只是在餐廳”。

顯然,杜瓦諾未被他所拍攝的那些場合所接納,而他也自覺格格不入,最終,在誠懇地剖析自我後,他說,“經過再三思考,我發現它們並不適合我”,“終於明白,我希望可以拍下引起人們共鳴的照片,我無法抗拒這一創作欲望”。

在一個充滿了特權和奢侈的世界中,杜瓦諾並不自在。這本書中所收錄的“威尼斯的貝斯特古先生舉辦的’本世紀’最壯觀的舞會中”,杜瓦諾在回憶中對其的形容出現了“阿諛奉承”、“爭吵”、“趨炎附勢”等字眼,但是,這也恰恰是當初他被《時尚》雜誌錄取的原因,“回憶往事時,我明白了蜜雪兒·德·布倫霍夫聘用我的原因。我像一名園丁的兒子,他邀請我與城堡裡的孩子一起,因為我會帶來一種全新的視角”。

▲羅伯特·杜瓦諾 攝

▲羅伯特·杜瓦諾 攝

▲羅伯特·杜瓦諾 攝

這種全新的視角,主要在於因身份、階層上的差異,所導致的立場、視角的差異。對權貴保守階層和精英來講,杜瓦諾是一個外來者。

同樣在《時尚》雜誌工作,其搭檔艾德蒙德·夏爾-魯就出生成長在巴黎的大使館內,而杜瓦諾則出生於巴黎郊區,父親是一名管道工,因為雙親早逝,由姑姑撫養長大。上流社會的舞會、婚禮、豪宅、食物等都是杜瓦諾未曾見過的,但杜瓦諾也並不在乎這些,作為一個人文主義攝影師,他感興趣於二戰後人們如何快速地恢復正常生活,站在左翼立場的他,對那些在奢靡的晚宴上穿著豪華禮服的權貴們採取了漠然的態度。

二戰前的1939年,杜瓦諾加入了以紀實報導為主的Rapho圖片社,開始行走於法國各地,拉開了他街頭攝影生涯的序幕。工作被二戰中斷後,杜瓦諾在1946年重新加入了Rapho圖片社,並為其服務終生,即便後來布列松慫恿他加入馬格南,他也沒有動搖過。

在為《時尚》雜誌工作期間的1950年,杜瓦諾拍攝的《吻》,被刊登在《生活》雜誌上,這讓他迅速獲得了國際知名度。當時,在國際社會興起了一股報導攝影的潮流,以美國的《生活(LIFE)》、德國的《柏林畫報(Berliner Illustrierte Zeitung)》、法國的《看見(Vu)》 等雜誌為重要平臺和推手,杜瓦諾也恰逢其時成為這一潮流的重要代表之一。

1951年底至1952年初,時任紐約現代藝術博物館攝影部主任的愛德華·斯泰肯策劃了名為“五位法國攝影師”的展覽,以展現當時對歐洲甚至美國產生了不可忽視影響的法國人文攝影派的作品。受邀的攝影師中,除了當時年長其他四位的已52歲的布拉塞,還包括布列松、杜瓦諾、伊齊斯(Izis Bidermanas)和威利·羅尼(Willy Ronis)。杜瓦諾因被認為是“法國人道主義攝影師”的卓越代表,而得到了國際的關注。以他的拍攝立場和對拍攝內容的喜好,或許在當時加速了他離開代表著權貴精英世界的《時尚》雜誌的決心。之後的1960年,芝加哥當代藝術博物館為杜瓦諾舉辦了個展,他在國際上的影響力逐漸得到了一再的確認。

芝加哥以及其他國際展覽的內容,正是大眾所熟悉的杜瓦諾,其以幽默和愛為基底的人文主義攝影,成為了當時巴黎街頭生活的絕佳見證,同時也產生了廣泛地影響。杜瓦諾還曾深刻地影響過上海街頭攝影師陸元敏,在一次對陸元敏的採訪中,他告訴過我,“曾經,杜瓦諾來上海做過展覽(1983年)。他把生活中的巴黎,拍得非常幽默,我很感動,也想拍生活中的上海”。

當時的一股人文報導主義潮流,隨著1960年代末報導圖片雜誌的衰落逐漸平息。然而,杜瓦諾那一代紀實攝影師們的作品,卻通過海報和明信片等形式,不斷地傳遞到下一代的記憶中。今天,我們不可否認那些照片的紀實價值,即便杜瓦諾承認他有一些照片是擺拍的。而同時,那些黑白照,在穿越了年代的同時表達了一定的懷舊審美,對於現今的大眾來講,這不光使他的作品自帶了一層浪漫的光暈,也吸引了很多收藏家大掏腰包。

《羅伯特·杜瓦諾:<時尚>光影》一書中收入的照片,雖然題材不同,但也與其同時代的人文主義照片一樣,共同承載了現今社會的懷舊情緒。無論是戰後城市、時尚佳麗,還是名流舞會、皇家宮殿,甚或是當時的文藝生活等,杜瓦諾都記錄下了當時的社會原形,也記錄了普通人難得一見的精英權貴們的生活,而因為時間的遙遠距離,讓那些存留至今的年代切片,拋卻了階層和類別,都顯得別具吸引力。

對於一般大眾而言,杜瓦諾的視角象徵著權力的民主,而對權貴階層來講,他的照片則代表著一個新鮮的平民視角。而由此書我們瞭解到,杜瓦諾以自己的角度,記錄了戰後法國各階層的生活,甚至,其中的部分影像還代表了戰後法國最具標誌性的一些時刻。

▲戰後馬賽漁港;羅伯特·杜瓦諾 攝

▲羅伯特·杜瓦諾 攝

曾經,借助海報、明信片、攝影書等,杜瓦諾的照片獲得了無限延展的生命。在明信片逐漸離我們的生活遠去的時代,出版攝影書,更符合現今影像創作者的傳播潮流。而在書籍對攝影的意義上,蘇珊·桑塔格早在《論攝影》一書的第一篇“在柏拉圖的洞穴裡”中,就已闡述過,“數十年來,書籍一直是整理照片的最有影響力的方式,從而如果不能確保它們不朽,也確保它們長壽——照片是脆弱的物件,容易損毀或丟失——以及確保它們有更廣泛的閱覽者”。

這本《羅伯特·杜瓦諾:<時尚>光影》的出現,正是由杜瓦諾的子女從康泰納仕集團的檔案庫裡找尋其歷史照片的過程中,而萌發出來的想法。絕大部分的照片,之前都從未發表過,而製作成書,則讓那些從未爬出過故紙堆的老照片,不僅得以被廣泛傳播和閱讀,更得以延長生命且重新煥發活力。不得不說,這本書為我們理解幽默、溫柔、善良的杜瓦諾的畢生攝影經歷,增添了一個重要的維度。