周強

攝影師,現工作、生活於成都。

報道攝影出身的周強將外部審視的目光投向了其自身,

就其困擾自己內心的問題展開影像探索,如關於生存、慾望等。

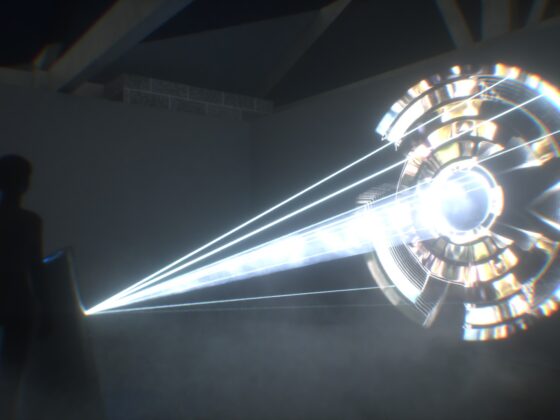

(本文圖片均出自周強攝影作品系列《生》)

Q:你的學習經歷與許多人不同,小的時候做過一段時間道士,對你而言,這也是個人塑造的一部分嗎?

A:做道士是我九到十歲的事情,我是留守兒童,成績不好,家裡也窮,於是爺爺送我去學道士,算是一種民間信仰,好歹也是一門手藝,書讀不好至少可以傍身。那兩年因為做喪事,經常是與死人打交道,所以對我的影響肯定是有的。可能就是讓我很早就意識到了自己也有這一天。很多年後我就看過一本書叫作《瀕死體驗》裡頭很多人感受了死亡之後,回來把自己的真實體驗寫出來。我當時是把這本書當做小說故事來看,我不相信它的真實性,因為在我看來最真實的經驗都被帶走了。

Q:所以你是如何看待死亡的?

A:我對待死亡的態度其實是很矛盾的,一方面我覺得人的生老病死是一件再自然不過的事情,因為我們人都是從哭泣聲中來,也在哭泣聲中離去。可是有的時候,你還是避不開那種恐懼,曾經有一段時間,大概在11年12年的樣子,我特別怕死,那會生活太艱苦了,感覺有很多壓力都扛不住了。再者很搞笑的是,我想我還沒談過戀愛,還是個處男,死了可就太虧了。想到這個世界發生了什麼我都不在場,這也讓我恐懼。不過這幾年也漸漸不再去想這個問題了

Q:你做過一段時間的自由報道攝影師?

A:對,拍了三年突發新聞,後來又拍了幾年專題報道。

Q:你是什麼時候決定放棄報道攝影師這個工作的?

A:這個的話,我挺懷疑新聞專題那種用圖片講故事的方式,一天到晚跟著一個人,去拍他的吃喝拉撒,二三十張照片,配上一大堆文字,既然如此那為什麼不拍視頻呢?這個的局限性太大了。還一點就是我已經拍了太多他人的故事了,是時候去做點自己的東西了。

Q:你的照片看起來更偏向那種傳統的紀實,和你在媒體工作的那段經歷有關嗎?

A:有可能,但我覺得這裡面要做一個區分。報道攝影和紀實攝影還是有區別的,報道攝影是以事件信息作為主導的,而紀實攝影則是以個人觀看作為主導的,後者更具有自主權。我的拍攝是從直覺出發的,可能確實有一些曾經的經驗在裡面。但至於創作,則是完全不同的一回事。事實上我也有個問題要問你,因為有很多人問過我相同的問題,你是因為知道了我的經歷才提問的,還是真的在照片中看出了一些東西?

Q:應該是相互印證吧。你的作品和你的經歷,我們在談論你的創作,所以我想瞭解你的看法。

A:是這樣的。

Q:你拍攝的方式相當直接,拍什麼是什麼,你有作為作者對觀眾的一個預期嗎?

A:我覺得觀眾不應該得到唯一的答案,一百個人就應該有一百個不同的想法,這樣是最好的。比如有一次展覽了《僧》那幅作品,有一個女孩看著看著眼淚就掉下來了。我就很想知道她在想什麼,她說她也不知道,只是感動。雖然不是每次都能得到反饋,但我很感激那一百個不同的想法,給了我很多沒有想過的可能性。

Q:是什麼讓你想去創作《生》這組作品?

A:2017年的時候,我陪我老婆去了一次成都動物園,穿過門就是昭覺寺,那裡有一個放生池,我站在池子旁邊,那個空間突然就把我拉回十二歲時的一次經歷里,我那時輟學了,無所事事,在長江邊釣魚,結果從上游漂來非常多的死魚,我往上走,到渡口了,一問,是有人在放生。但那些魚不適應這裡的生態,就都死了,漂起來了,其他人就撿回去,吃或者拿去賣。後來我就在想,人的放生,這種行為,這種信仰,是什麼在推動著它。放生是來自於佛教一種普度眾生的行為,但在當代放生成為了一種自我慾望的滿足,是和老佛爺做交易,並不是因為你信他所以去燒香拜佛,而是你有求於他。放生也是這樣,都是一種慾望的投射。「生」其實是一個更大的概念,這個項目是關於我們該如何去善待自己的慾望,我在行走的過程中見了形形色色的人,也看到了許許多多的事情,在這個過程中反觀我自己的內心,其實也是將我自己投射在世界這個大的鏡子里吧。

Q:行走攝影還是要靠遇見吧,你是如何來控制其中的可能性的?

A:其實這是很痛苦的一件事,前期我也想了很多,要拍哪些東西啊,畫面是什麼樣的啊,想了很多,但遇到的時候我甚至不想去按快門,因為那個畫面和我產生不了共鳴,有些時候出去了一個星期都拍不了一張照片。我覺得一些東西是應該拋開的。

Q:什麼東西?

A:目的性。

Q:這組作品是作為你自我探索的一部分,但你拍攝了很多人的肖像,為什麼?

A:我其實是對人的生命和人的生存感興趣的,我很熱愛生活,無論再艱難我也沒有放棄過,所以出去後,我就很好奇他人是如何生活的,有時只要看看他們的臉,就能看到慾望在他們的世界中的投射,因為這些慾望也同樣存在於我自己的內心,但對比他們的慾望,這也是令我反思的一個部分,我看到了更多。有一次在北京故宮後面,我遇到了一個穿得很邋遢的大叔,我想給他拍張照,但不知道他能不能跟我交流,就隨手遞了一支煙,後來我問他問題,他就笑,有時迷惑,有時露出吃驚的表情,但我覺得那一笑就非常感染我,我追求很多東西,但到頭來,我想他可能比我要快樂得多。拍其他人也是一樣的,我想知道他們是怎麼生活的。

Q:你拍攝了跨度很廣的人群,他們的身份各異,有一種接近普世的視角在裡面。

A:可以這麼說,但我不可能做到絕對,我拍攝他們,更多的是因為他們身上有某些東西觸動了我,在這個過程當中,其實也是構成了「他/她即是我」的概念。像我拍的那個僧人,其實就很觸動我,他告訴我他是從射洪走了一百七十多公里來成都的,他沒來過成都,想來成都看看,經過一菜市場,見到一條小狗,就花了二十塊錢買下來。我問他你住哪啊,他說就住銀行的ATM機的玻璃房子里,我問你吃什麼啊,他說他自己帶了麵粉,帶了行腳的乾糧。因為他從小就出家了,住在山上,來成都就是想看看城市,我想一方面他也是為了了自己的願望,但是另一方面,為了完成這個願望,他就可以通過走路的方式,走一百七十多公里,這種力量實在是很值得讓人去思考的。

Q:你還拍攝了很多的動物,為什麼要把這些和人像放在同一個系列里?

A:這個的話,我們人對動物有好奇心,對吧?它是為了滿足我們的好奇心,然後把這些動物變成了一種展示品,一種產業。有人會說,這是為了保護動物,動物園的福利也越來越好,但還是改變不了他們被囚禁的狀態,被關在一個十來平米的房間里,好多動物都得抑鬱症了,自個在那裡轉圈圈。人類做了一件好事嗎?我不這樣認為。我拍了一張猴子的照片,應該是只山魈,那時光很好,透過玻璃照進來,那猴子就那樣一動不動地對著玻璃坐著,我看了三十分鐘,它也坐了三十分鐘,沒有換一個動作。

Q:這又回到你「放生」的那個概念了,但在這個行為看來,他們並不是平等的,你是在拿人和動物做一個比較嗎?

A:我不會這樣說,但這種不平等恰恰是我需要在作品中說明的,人的生命和動物的生命,在我看來是一個共通的東西,都是生命。如果不是因為拍攝需要,我是不願意去動物園的,這種消費太殘忍。有一次在北京動物園的大象館,有一個女人帶著她女兒來看大象,她女兒看得很認真,扒著欄桿,頭都伸著,她媽媽就說,你看這大象被關起來,可不可憐呢?我印象非常深,人真是太矛盾的一種動物了。

Q:這組照片會繼續拍下去嗎?接下來有什麼打算?

A:會繼續拍下去的,但也不知道什麼時候會結束,這組作品目前已經相對比較完整了。至於接下來要做點什麼,目前還沒有計劃,先把眼前的事做好吧。