看到電影中只有臉這件事,不免會想到Marina行為藝術,在美術館跟觀眾大眼瞪小眼。

但是有一個本質的差異,後者是在現場面對面,前者卻是隔了一個螢幕。

所以觀眾在電影看到的是「那裡」有一個人,而非同一時空中的我們。

當電影裡面的人開始說話,我們又會發現那裡的那個人事實上講的又是一個沒有具體畫面與情節的事情,它不像電影帶我們好像進入了現場。所以最終這一切就只是「指示」。

對我而言,比較相近的經驗是觀看Bettina Von Zwehl的作品。

藝術家拍攝剛睡醒或是剛運動完的人,讓他們身穿白色的衣服,坐在白色的背景前。

好呼應被拍的人在拍照之前究竟是做了什麼,但是結果往往徒勞,或是真的有什麼微表情,我卻無法發現。

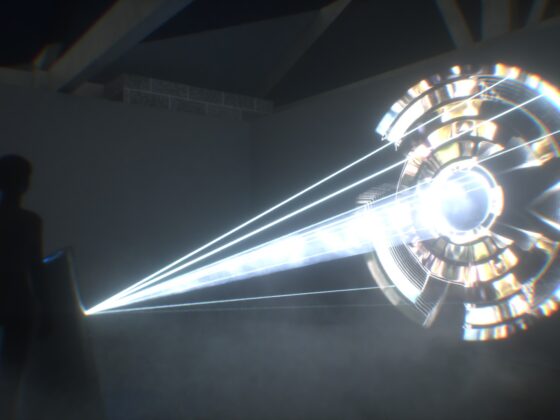

另外一個呈現臉但是不可進入的是榮念曾1986年的作品《錄像遊戲》(Video Game),

也是一個大大的臉,但是眼前的人好像是失語,或是被各種不是她的聲音所代言。

觀看你的臉時,我想知道那個眼皮抽動一下,言語停頓一下,是不是忽然洩露了對象心底的秘密。同時我又會發現我無從確定。

但是電影畢竟提供了故事,所以這個不可觸及的感覺很快的會被沖淡,不會像面對上述當代藝術的作品那樣的令人挫敗。

以上一時想到的,不是什麼有系統的結論,我覺得透過臉的作品可以說明兩種攝影藝術觀,一種讓觀眾經驗,一種告訴你那裡有個經驗。要做好前者,需要的是細密的形式安排,包括燈光、氣氛、情節,以及互動。要做好後者,需要的是一種邏輯上的推演而非現場的經營,讓人從理智上知道有什麼存在。

對於當代藝術而言,這兩者的區分比較明顯,作為體驗之臉(如Marina),跟作為不可碰觸之臉(如榮念曾)是截然二分的。

但是對於電影,則未必會需要這樣。