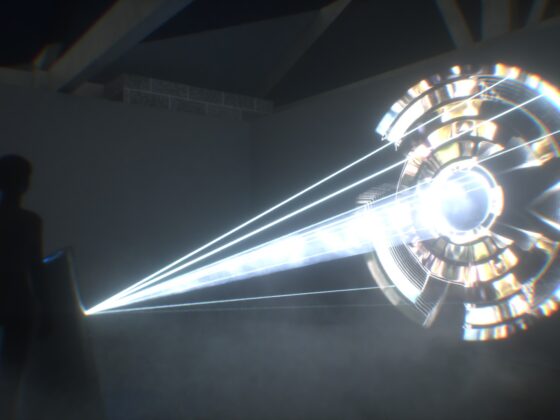

很少人不覺得志賀理江子很酷,但是我想藉這個照片講一個問題。

那就是照片作為展場中裝置跟照片作為方框之內形式互相指涉的場所這兩種型態。

後者是現場性流行之前看照片主要的方式,後者是現場性流行之前看照片主要的方式。

這兩者的衝突最明顯就是展現在攝影書上面。

攝影書理論上比較接近一種慢慢看的狀態,讓人細察方框之內形式如何互相指涉。

所以如果作品是從裝置發想,那做成書就會讓人很快地翻完,因為圖像本來不提供細部的形式細節,但是展場的相對關係又無法完整重現在書本上(很多在書籍形式上的設想我覺得都在彌補這件事。)

可是反過來講,裝置型的展覽又很像是某種雜誌的型態,此時圖片的閱讀就是快速的、大量的。

影像常常與文字搭配,影像本身的獨立意義並不被彰顯。最有名的例子就是人類一家(Family of Man)攝影展,這完全是一個雜誌邏輯的展場。當代處理集合照片的邏輯當然已經跟Steichen差距很大,但是有一點是共同的,那就是此種手法對於個別照片是非常獨斷而暴力。

不論是策展人或是藝術家,都無可避免地把一張照片轉變為整體的部分,照片不再是一個獨立的小世界。